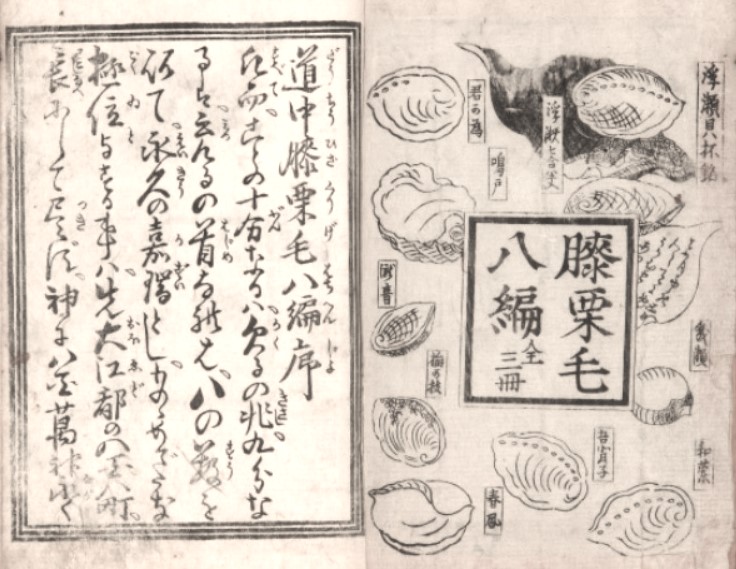

十返舎一九著『東海道中膝栗毛』大阪編のあらすじを現代語訳でたどる「原作ダイジェスト」をお届けします。

このページで紹介する<高津宮~道頓堀編>では、弥次さんと喜多さんが一日かけて大阪中心部の名所や盛り場を自由きままに巡っていきます。

主人公

通称 弥次さん。旅の出発時点で、数え年の50歳(満49歳)。

通称 喜多さん。旅の出発時点で、数え年の30歳(満29歳)。

大阪編ではいずれも、弥次さんと喜多さんの名所めぐりに街案内人の佐平次が同行します。

日本橋筋の宿屋を出発

大阪に前日入りして、日本橋筋西詰(日本橋四丁目から五丁目辺り)の宿屋<分銅河内屋>に宿泊した弥次さんと喜多さんは、翌朝宿で仲介してもらった街案内人の佐平次をともなって、いざ街へと繰り出します。

お仕度がえいなら出かけましょかいな

サアサア、はやく参りやしょう

【見物①】高台の高津宮に神詣

旅の始まりは、眺望の名所<高津宮>へ。石段をのぼると、遠眼鏡(望遠鏡)の客引きに呼び掛けられます。

サア、見なされ見なされ、大坂の町。ただの四文では見るがお得じゃ

めがねやさん、音にきいた新町(の廓)やらも近くに見えるかね

さよじゃ、このお山のツイねきに見へるわいな

弥次さんと喜多さんは、境内にある浄瑠璃小屋や遠眼鏡屋の愉快な客引きを交わしつつ、高津宮の神様にお参りをしました。

【食事】長屋の居酒屋で腹ごしらえ

高津宮から<谷町通り(=谷町筋)>に出て長屋街にさしかかったところで、居酒屋に立ち寄り酒と肴を注文します。

モシ、なんぞありやすかね

ハイ 煎殻(いりがら)に鳥貝(とりがい)、鯡(にしん)の昆布まきじゃわいな

さっぱりわからねへ

この居酒屋で喜多さんは、二軒長屋の共同便所(出入口が二つありどちらの家からも入られるようになっている)で用を足したあと、反対側の戸を開けて隣の家へ出てしまいます。

そこへ新たに便所に入ってきた弥次さんとそのせいで店に戻れない喜多さんの一悶着で、便所の戸が壊れてしまいました。

コリャ何じゃい。せっちんの戸がやくたい(役立たず)じゃ

イヤ、ぜんてへおめへがたァ、こんなに両頭(出入口が二つ)の雪隠(便所)にしておくから悪い

酒屋の亭主に怒られるも負けずとやり合って、まったく懲りない弥次さんと喜多さんでした。

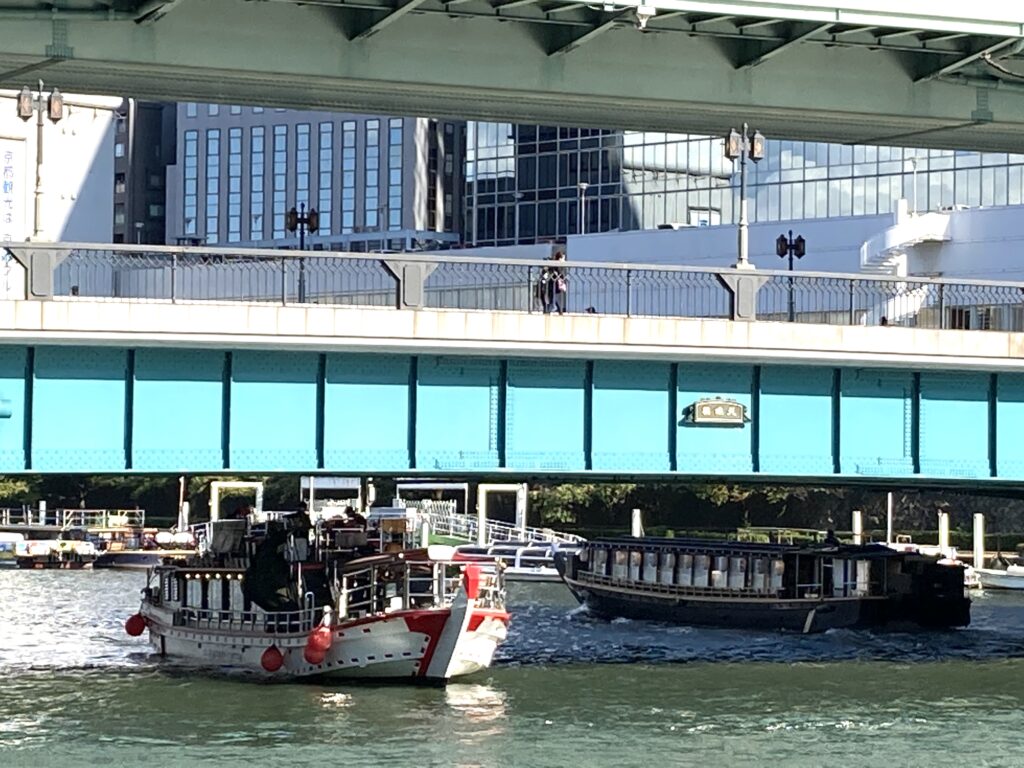

【通行】天満橋で喧嘩を見物

浪速三大橋のひとつ<天満橋>にさしかかると、橋の下には舟歌や三味線太鼓で囃し立てる船が行き交って、橋の上と下とで、阿呆よ阿呆よの口争いが繰り広げられていました。

ヤアイヤアイ、おどれらそないにたてくさって(派手にふるまって)も、うちへいんだら借銭乞(借金取り)にせがまれて吼おろがな(泣きっ面をするんじゃろ)。えらいあほうじゃ。あほよあほよ

何じゃい、そちがあほうじゃわい

何ぬかしくさる。おどれらがあほうじゃ

ヲヲいしこ(生意気)やの、あほうくらべせうかい。こちにはよふかなやしよまい(適いやしない)がな

なんの、おどれらに負けてえいものかい。こちやあほうのえらいのじゃ

弥次さんと喜多さんは群衆に押されつつ、阿保阿呆の掛け合いを「いづく(どこ)でもよくあるやつ」だと面白がりながら、<青物の市(=天満青物市)>で賑わう川向かいへと橋の上を通過していきました。

【見物②】雑踏の天満宮を巡拝

自由自在天神の<天満宮(=大阪天満宮)>にさしかかると、水茶屋や楊弓場の甲高い呼び声が響き渡って、参詣の人で賑わっていました。

弥次さんと喜多さんは、堀井仙助の能狂言、忠七の浮世物真似、山海の珍物の見世物、芝居、軽わざ、曲馬乗といった芸人が集まり活気に満ちた境内を巡拝し、足早に通り過ぎていきました。

【買物】天神橋筋で藁草履を購入

天満宮の参道<天神橋通り(=天神橋筋)>に出たところで、弥次さんの雪駄の鼻緒が抜けてしまいました。そこへ向こうから紙屑買いが「デイデイ」と声をあげて通過していきます。

デイデイ、デイデイ

大阪で「デイデイ」は紙屑買いの呼び声ですが、江戸で「デイデイ」は雪駄直しの呼び声です。

雪駄直しと勘違いした弥次さんは、紙屑買いに雪駄の修理を持ちかけます。かたや買取と勘違いした紙屑買いは、弥次さんに代金を渡して雪駄を受け取り立ち去ろうとしたものだから、ここで言い争いに発展してしまいます。

とんだことをいふ(言う)。鼻緒がぬけたから、直してくれろといふのだはな

イヤ、こなはん、わしを履物直しじゃとおもふてかいな。コレ紙屑買いは渡辺(※大阪の地名)から出やせんぞへ。あたけたいな(不思議な)わろ(奴)じゃわい

イヤ、この横っ倒し(横紙破り)めが。なぜそんならデイデイといってあるくのだ

ハハア、きこへた(分かった)。コリャおまい(弥次さん)が粗相じゃ。当地では、くずやどのが、みなデイデイといふてあるくこと御ぞんじないさかい、御了見簡ちがい(勘違い)じゃ。コレくずやさん、こちがわるい。ゆるしなされ

案内人の佐平次が仲裁に入ってどうにか雪駄を取り返すと、弥次さんは新たに購入した藁草履に履き替えて天神橋通りをあとにしました。

【通行】横堀筋で富札を拾う

東横堀川に面した<横堀通り(=横堀筋)>を歩いていると、今度は喧嘩の人だかりができていました。

弥次さんと喜多さんは人ごみに押されつつ通り抜けようとするものの、足元に何か落ちているのを見つけて拾い上げます。

モシ、今あなたのお拾ひなされたのは、富の札じゃないかいな

そふだろう。コレ八十八ばんとありやす

コリャ坐摩の宮の札じゃ。しかもけふ(今日)つく日(富を突く日)じゃわいな。大かた今頃はもふついて(突き終わって)しもふたじゃろぞいな

そふさ、どふせ落とすくらへのもんだものを、からっぽの札であろう。へちまにもならねへ(役に立たねえ)

どうせ外れくじだろうと弥次さんが捨てたのを、喜多さんは後ろからちゃっかり拾って、三人は人ごみを抜けていきました。

【見物③】坐摩神社の富くじ行事に遭遇

今日は<坐摩の社(=坐摩神社)>の勧進富(社寺修繕の寄進のために催す富くじ)の日です。弥次さん喜多さんが神社に到着すると、番号を見比べて帰ろうとする参拝客で門前は混雑していました。ある通行人の話を聞きつけた弥次さんはぎょっとします。

アア、残念なことしたわいな。あの八拾八ばん(八十八番)、すでの(すんでの)ことに、わしが買ふ所じゃあったわいの。わしが買ふたら第一ばんで金百両とりおったものを、けたいがわるい(運が悪い)

喜多八きいたか。今の札を売っちゃらなんだらよかったもの。エエどうしよふ、あとへ戻っても、もふあるめへ(もうあるめえ)か

まさにここに来る道中、弥次さんが拾い上げたのが「八十八番」でした。神前に向かうと、ちょうど札引きを終えたところで、当たり札の番付けが貼られて、一の富「八十八番」と太い筆で書かれています。

エエ、いめへましい。おらアもふいっそのこと坊主にでもなりてへ。とても運のひらける時節はねへ

すると喜多さんが先ほど拾い直した八十八番の紙きれを広げて見せます。驚く弥次さん。

ヤアヤア、手めへ拾って来たか。出かした出かした。こっちへよこせ

イヤそふはなるめへ(そうはなるめえ)。おめへの捨てたものを、あとからちゃっと拾ってきたから、コリヤアおいらにさづかったのだ

二人の言い合いが始まったところに佐平次が間に入って、二人が折半した上で自分も仲裁料で少し分け前をもらうことを提案します。当たりの配当金百両は翌日受け取れるということなので、まずは神前にお参りをして、近くの茶屋で早くも祝い酒を酌み交わしました。

【見物④】南御堂の穴門から境内へ

弥次さんと喜多さんはほろ酔い気分で浮かれ立って、坐摩神社の道向かいに鎮座する<難波御堂(=南御堂)>の穴門(洞穴風の通路)から中へと境内を巡拝しました。

【見物⑤】難波神社の博労稲荷に参拝

続いて<仁徳天皇の社(=難波神社)>の境内にある<博労の稲荷(=博労稲荷神社)>にお参りします。

おはいりなおはいりな。田楽のやきたて(焼きたて)あがらんかいな

エエ、しれたことをいふ(知れたことを言う)。でんがくのさめたのがいけるものか

サア今が盛衰記、むけんのかね(無間の鐘)じゃ。ひょうばん(評判)でひょうばんで

むけんのかね(無間の鐘)もすさまじい。こっちは百両とっているハ、とほうもねへ。コウ北八、ナント是から新町とやらへ女郎買にやらかしはどふだ

おもしれへ。すぐにいかふ(行こう)か。ノウ佐平さん

弥次さんと喜多さんは新町の遊郭で女郎買いをしようと話を弾ませますが、一旦身なりを整えて明日の夜にという佐平次のアドバイスに従って、それもそうだと、道頓堀や日本橋への通行路<心斎橋筋>へと向かいます。

【通行】心斎橋大丸で店員が客引き

心斎橋筋を南へと、新町遊郭での金百両の使い道をあれこれ考案しながら歩いているうちに、<呉服店大丸屋(=現大丸心斎橋店)>の前までやって来ました。

時にこれが大丸屋、ナントえらい(ランクが高い)もんじゃあろがな

あなたこれへこれへ。なんでござい。おはいりなおはいりなおはいりな

ナント北八、ここへ今着物を、あつらへていかふ(仕立てていこう)じゃアねへか

ハハハハハ。おまいさんもまんがち(せっかち)な。あすのこと(配当金を受け取ってから)になされませいな

そふさ。今にゃアかぎらねへ。サアサアあよびなせへ(歩きなせえ)

金百両を受け取るまで待とうと大丸屋を通り過ぎるも、着物の話に夢中になって早く新町に行きたいと浮足立つ弥次さんと喜多さんに、とうとう佐平次は「どうせ明日には大金を受け取るのだから、宿で損料払いの着物を借りて今夜行こう」と提案します。

【通行】終演時刻の道頓堀へ

着物の話で盛り上がりながら、早くも<道頓堀>に差し掛かったときには、午後四時過ぎになっていました。

ちょうど<大西の芝居(=のちの戎座、浪花座)>の終演時刻で、その先にある<角の芝居(=のちの角座)>や<中の芝居(=のちの中座)>も見えなくなるほどの混雑ぶりです(※この三つが当時の大阪三座)。

見物客がどよめき押し合うなかを弥次さん喜多さんはすり抜けて、いろは茶屋の中居や芝居茶屋からの迎い駕、群衆おのおのの活気に満ちた様子を横目に、道頓堀を通過していきました。

日本橋筋の宿屋に帰着

道頓堀東端の<日本橋>が近くなると往来も少なくなって、やがて弥次さんと喜多さんは走り出します。そのうちに滞在拠点である日本橋筋の宿屋<分銅河内屋>に到着しました。

📖本の基本情報

参考文献

📖十返舎一九 作、麻生磯次 校注『東海道中膝栗毛(下)』1973年(岩波文庫 黄227-2)

📖十返舎一九 作、平野日出雄 訳『東海道中膝栗毛【現代訳】第三部 京都~大坂』1995年(十返舎一九の会制作、静岡出版発行)

関連ページ

●【現代語訳・解説】十返舎一九『東海道中膝栗毛』リンク一覧

●【解説】『東海道中膝栗毛』とは? 本の要点総まとめ

●【現代語訳で読む『東海道中膝栗毛』】高津宮に神詣で

個別場面の原文全文、現代語訳、解説・挿絵付

●まち歩きプログラム「弥次さん喜多さんと街歩き」