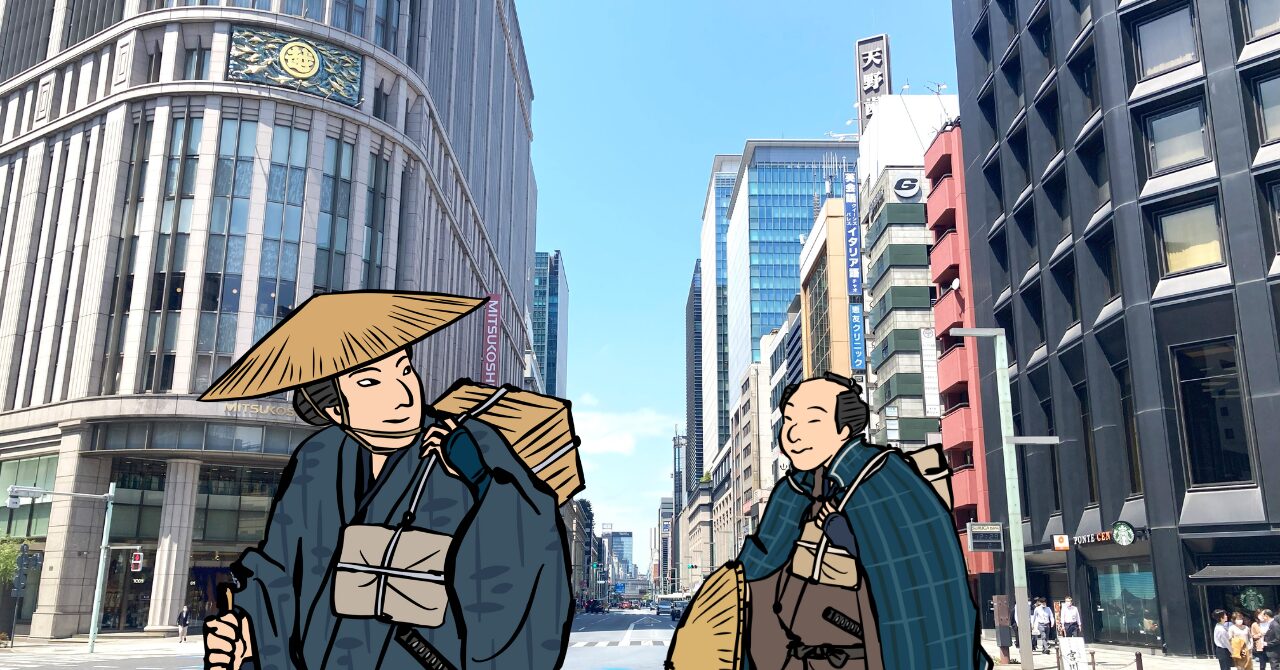

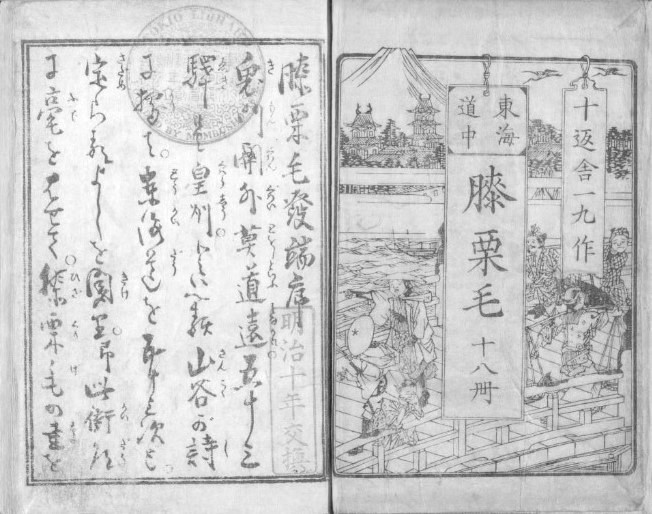

十返舎一九著『東海道中膝栗毛』のあらすじを現代語訳でたどる「原作ダイジェスト」をお届けします。

≫目次を見る

≫ルートマップを見る

主人公

通称 弥次さん。旅の出発時点で、数え年の50歳(満49歳)。

通称 喜多さん。旅の出発時点で、数え年の30歳(満29歳)。

江戸からの旅立ち

<神田の八丁堀辺(=現千代田区神田鍛治町一丁目辺り)>の借家で暮らす怠け者の弥次郎兵(以下弥次さん)と居候の喜多八(以下喜多さん)は、やかん頭の老人になってからの茶呑み話を蓄えようと、2人で国々の名山勝地を巡る長旅に出ることを決意します。

思い描く旅のプランは、<伊勢参宮(=お伊勢参り)>から続いて<大和(=奈良)>を巡って、<花の都(=京都)>と<梅の浪速(=大阪)>を見物するというものです。

旅の準備を整えた弥次さんと喜多さんは、白地に藍色で染めた剥身絞の浴衣をお揃いで着て、へその辺りの胴巻きに旅費をあたためて、丈夫で歩きやすい草鞋を履いて、足の裏に塗る軟膏入りの貝をたくさん持参し、連れだって江戸を出発しました。

江戸の玄関口「高輪」で思い出すこと

弥次さんと喜多さんは神田から日本橋を経て、早くも江戸の玄関口である<高輪の町(=港区の高輪ゲートウェイ駅辺り)>に差し掛かります。

旅に出る江戸っ子がこの近辺で忘れ物を思い出す状況を詠った句「高なはへ来てわすれたることばかり」を思い出し、2人はここまでの出来事に思いを馳せます。

ところが独り身の気軽さで荷物は残さず借家も返却してしまったので、2人には何ひとつ忘れたものも気がかりもありません。

家財はいくらか金になりそうなものは金に換え、金にならないがらくたは借家の身元保証人にお礼として渡し、漬物石と炭かき包丁は隣人に譲り、ちぎれた縄すだれと油壺は向かいの家に譲って、残すは風呂敷包みひとつになりました。

そして空の借家を引き渡した大家には払いそびれの古い家賃を払う代わりに御関所の手形(関所を通過する際の身分証明書)を発行してもらい、旦那寺には往来の切手(旅の身分証明書)を発行してもらって、身一つで心穏やかに高輪を通過しようとしています。

あえて心残りといえば酒屋と米屋への支払いをせずに旅立ってしまったことですが、相手はさぞ恨んでいることだろうと気の毒がりつつ、弥次さんは古い歌を口ずさみます。

先の世に借りたを済すか 今貸すか いづれ報いの有りと思えば

前世で借りた金を今返すか、今世で貸すか、いずれ報いがあるのはどちらも同じこと――。こうして笑い声をあげながら、やはり思い残すことなく高輪を通り過ぎていく弥次さんと喜多さんでした。

川崎宿の茶屋「万年屋」で腹ごしらえ

東海道最初の宿場町<品川>を通過し、上の句と下の句の掛け合いを楽しみながら歩いているうちに、やがて<六郷の渡し(=多摩川の六郷橋辺り)>の先にある川崎宿(東海道二番目の宿場町)にやって来ました。宿場の入り口にある茶屋<万年屋>で腰をかけ、店員の女に奈良茶飯を二膳注文します。

コウ弥二さん見なせへ、今の女の尻は去年までは、柳(柳腰の処女)で居たっけが、もう臼(女の隠語)になったァ。どうでも杵(男の隠語)にこづかれると見へる。そしてあのかけもの(掛け軸)を見ねへ。なんだ

アリャァ鯉の滝登りよ

おらァ又、鮒がそうめんを食うのかとおもった

無駄口を叩いているうちに、いつの間にか料理が運ばれてきていました。

コウ無駄を言わずとはやく喰わっし。汁がさめらァ

すぐに器が空になり、またこの先でもうまいものを食べようと言って店を出る弥次さんと喜多さんでした。

大名行列を見物

店を出ると、ちょうど向こうから大名行列がやって来るところでした。川崎宿の人足である親仁と十四五歳の奴が2人で先払い(行列の先頭で人払いや交通整備をする係)をしています。

あとの人、背がたかいぞ

おいらがことか。高いはずだ。愛宕の坂(江戸の愛宕神社の石段)で、(大相撲の)九文龍(※身長が二メートル近くあったという)と肩をならべた男だ

洒落なさんな。とんだめに遭うぜ

被り物を取って頭を下げるようにと先払いの人足が通行人に呼びかけているうちに、行列は次々と進んでいきます。

ヲヤヲヤ弓をかついでいる人の笠(※台笠のこと)を見ねへ。(笠が)頭と延引して(大きく離れて)いらァ

そしてアノ羽折(※ぶっさき羽織のこと)の長さは、暖簾から金玉がのぞいている(みたいに見える)

殿様はいい男だ。さぞ女中衆がこすりつけるだろう

べらぼうめ

道端で土下座をしながらも、行列の物珍しさにいちいち茶々を入れていき、口が減らない弥次さんと喜多さんでした。

馬の背に揺られて神奈川宿へ

行列が過ぎ去った川崎宿の外れにて、弥次さんと喜多さんは馬方(馬で人や荷物を運ぶ人)から「帰り馬だから乗ってくんなさい」と呼び掛けられます。酒代程度の安い料金で次の宿場の手前までそれぞれ乗馬することにしました。

馬方2人に手綱を引かれた2匹の馬がしゃんしゃんしゃんと鈴の音を鳴らして街道を進む中、向こうから近づいてくる馬方が憎まれ口を叩いて、こちらも負けじと応戦します。

ヘエ畜生め、(客をつかまえるのが)はやいな

糞をくらへ

うぬ、尻でもしゃぶれ

このようにすれ違いざまに互いに悪態をつくのが馬方同士の定番の挨拶のようです。

向こうの馬方が去っていくと、今度は弥次さんを乗せた馬方と喜多さんを乗せた馬方同士で尽きぬ会話が始まります。

コレ伊賀よ、昨日手めへと飲んでいた野郎は、アリャア上の宿の房州だな

せんど(先日)の晩げにな、アノ房州めが かかあ(妻)がな……

この馬方たちはつねに仲間同士で、人を伊賀や房州などと生まれた国の名で呼び合います。

伊賀と呼ばれた(喜多さんの馬を曳く)馬方の語る「房州のかかあ(千葉出身の馬方の妻)」との酔っぱらいのまぬけ話を面白がって聞くうちに、早くも<かな川の棒鼻(=神奈川宿の外れ)>にたどり着きました。

📖本の基本情報

参考文献

●十返舎一九 作、麻生磯次 校注『東海道中膝栗毛(上)』初版1973年(岩波文庫 黄227-1)

●十返舎一九 作、平野日出雄 訳『東海道中膝栗毛【現代訳】第一部 品川~新居』1994年(十返舎一九の会制作、静岡出版発行)

関連ページ

●【現代語訳・解説】十返舎一九『東海道中膝栗毛』リンク一覧

●【ルートマップ】東海道の旅 初日~三日目【『東海道中膝栗毛』初編】

●【解説】『東海道中膝栗毛』とは? 本の要点総まとめ

●十返舎一九生誕の地・駿府(静岡)を巡る【経歴・街歩きマップ付】

●【パブリックドメインの活用法】著作権切れの書物や浮世絵画像の入手方法と使用のルール