十返舎一九著『東海道中膝栗毛』大阪編のあらすじを現代語訳でたどる「原作ダイジェスト」をお届けします。

このページで紹介する<新町遊郭編>では、初日の大阪名所めぐりを終えた弥次さんと喜多さんが、夜に日本三大遊郭のひとつ新町(=大阪市西区新町)へと繰り出します。

主人公

通称 弥次さん。旅の出発時点で、数え年の50歳(満49歳)。

通称 喜多さん。旅の出発時点で、数え年の30歳(満29歳)。

大阪編ではいずれも、弥次さんと喜多さんの名所めぐりに街案内人の佐平次が同行します。

着物をレンタルして新町へ

大阪めぐりを終えて夕刻に日本橋筋の宿屋<分銅河内屋>に戻った弥次さんと喜多さんは、損料払いの着物をあれやこれやと物色しながら、新町へ行くための身支度を整えていきます。

よしよし、斯(かう)しよふ。小袖ひとつじゃァしみたれだから、此(この)女小そでをした(下)に着て、うへ(上)はふとりじま(太織縞)ときめやせう(決めやしょう)

エェ、きた八めが(喜多八めが)きたハきたハ(着たわ着たわ)。男ぶりがいいから、どこへ出しても、借着したとやっぱり見へる見へる

しゃれずと、はやくしたく(支度)をしねへ

女物の小ぶりの着物を下に着て、太織縞を重ねて羽織をはおった喜多さんの着こなしに、弥次さんは男ぶりを褒めつつも、下手な医者の弟子が代診に来たみたいだと笑います。

喜多さんはこのあと新町で着物を脱ぐことになるとはつゆ知らず…。2人は大いに心はずませて、佐平次は宿の番頭から新町の揚屋(位の高い遊女を呼び寄せて遊ぶ店)への紹介状を受け取りました。

順慶町の夜店で食べ歩き

3人はもと来た道をたどって、新町の東口筋にあたる<順慶町(=南船場二丁目~四丁目)>にさしかかりました。

そこは夜店が繁盛していて、道の両側には呉服などの高級品店から日用品を扱う出店まで、あらゆる形態の店がひしめいていました。

あちらこちらから商売人の声が聞こえてきます。

ほっこりほっこり。ぬくいのあがらんかいな。ヤァほっこりじゃァほっこりじゃァ

御ひやうばん(評判)のちくらずし(ちくら鮨)、鯖(さば)か鯖か、鳥貝(とりがい)やァ鳥貝やァ

アレ弥次さん見なせへ。アノ鮓(すし)は京でくった(食った)がとんだよかった。ひとつやらかそふ(食べよう)。夕めしもくはねへで(食べないで)、はらがへった

弥次さんと喜多さんは鮨で腹ごしらえすることにしました。

弥次さんが竹の皮に包まれた鮨を受け取って喜多さんによこさず一人食べはじめたところで、下から犬がひょいと飛びついて、鳥貝がひったくられてしまいます。

わんわん

エェ、こいつめが

その様子を見て、桃太郎の”よいきみ団子”ならぬ「いい気味だ」と、溜飲を下げる喜多さんでした。

占い師が運勢を予知

往来をおしわけ新町の廓が近づいてきたところで、占い師が店を出していました。

弥次さんと喜多さんは、明日当たり札と引き替えに百両を受け取ることを占いで当てられるか確かめてみようと、占い師に十六文を支払います。

モシ、わっちが運(うん)を見てくんなせへ

ハハァ、是(これ)はおまい、とひやうもない(途方もない)ゑらい仕合なこと(えらい幸せなこと)がでけるわいな

さやうさ(さようさ)、大きに心あたりがありやす

しかし…(運勢を見つつ)。さては、玉なき空鉄砲と申事ござれば、万事(ばんじ)にお心をつけらるるがよござります

こいつはすこたんすこたん(外れだ外れだ)。そふいふ(そういう)わけじゃねへ。もふ(もう)こっちの手へにぎったもどうぜん(握ったも同然)だものを、延喜(縁起)のわりい

弥次さんは占い師の忠告を縁起が悪いと言い捨てて、すぐそこの新町を目指します。

廓の中をめぐって九軒町へ

順慶町の延長上に架かる<新町橋>を渡って廓の中に入ると、そこは7つの町が塀の中に集まった<新町(=新町一丁目界隈)>です。

メインストリートの<瓢箪町(=新町通)>から各通りの様子を見物し、罵り興じながら歩いていくと、揚屋(位の高い遊女を呼び寄せて遊ぶ店)のみが集まる<九軒町>にさしかかりました。

揚屋の<住半>で紹介状を渡すと、3人は奥座敷の華やかなところに案内されました。

ていす(亭主)めでござります。御ひいきによふこそ(ようこそ)。有がたふござります(ありがとうございます)

わっちらァ今度、ゑど(江戸)から仕入に登りやしたが、御当地ははじめてでござりやす。はしたがね(はした金)つかうことはきらいだから、むだ遣ひの一箱ふた箱は、別に為替にふって(振り替えて)よこしてあるから、そこはいっかう(一向に)未練なしさ

自分は江戸の大商人で、遊ぶ金は惜しまないと大ぼらを吹く弥次さんですが、同行人の佐平次は「今日は酒を飲むだけで本格的な遊びは明日の夜にします」と揚屋の中居に申し出ます。

座敷遊びで面子を失う

太夫(遊女)が順に座敷へと呼び出されて、弥次さんと喜多さんがお気に入りを選べるようにと、盃を手に取り飲む真似をしていきます。

中居が2~3人がかりで弥次さん喜多さんの羽織を脱がせると、着物の裏には借り着の印である十文字が縫ってありました。

それを見た中居たちは2人を笑ってからかいますが、当の本人たちはそのことに気づきません。

さよなら(それでは)十のじのおかたへ(十文字印のお方へ)あぎよ(盃をあげよう)わいな。……ヲヲ、いた(痛)

中居が酒をそそぐ瞬間、喜多さんが中居の膝をちょっとつねったことで、喜多さんの膝の上に酒がこぼれてしまいます。

ヲヲせうし(笑止)。おきのどくなこと(お気の毒な事)いたしたわいな

ハイハイ、サァおぬぎ(お脱ぎ)なませ

酒のかかった太織縞を乾かすために着物を脱ぐよう口々に説得する中居たちに、女物の着物を見られるのは格好悪いと一人抵抗する喜多さんでしたが、とうとう皆に無理やり脱がされ、下に女物を着ていることがばれてしまいます。

ヲヤヲヤ手めへなんだ、女のきものをきてゐるか

いまいましい。おめへまでが、おいらをへこませるな

結局、十文字の着物でからかわれ、女物の着物でからかわれ、恥をかかされているうちにだんだん自分たちまで可笑しくなってしまう弥次さんと喜多さんでした。

坐摩神社へ百両を受け取りに

翌朝、再び損料借りの着物を懲りずにめかし込んだ2人は、佐平次に連れられて、百両を受け取るために<坐摩の宮(=坐摩神社)>の富会所に向かいます。

モシちとおたのん申やす。わつちらァ、昨日の一の富にあたりやした。金子をおわたし下さりませ

弥次さんと喜多さんは奥座敷でお酒と料理をふるまわれ、富くじ興行の世話焼き講中が次々に挨拶に訪れます。すっかり気分は有頂天になったところで、神主から金子を渡すにあたって富の当たり札の提示を求められます。

ハイハイ。是(これ)にござりやす

ところが同じ「一の富八十八番」でも当たり札は「子の八十八番」で、2人が持っているのは組み合わせの干支が異なる「亥の八十八番」であることが判明します。外れ札を前に、まわりの態度は一変します。

いこやくたい(えらいぶざま)じゃ、とっとと出ていな(出て去な)しゃれ

サァサァいんだいんだ(去んだ去んだ)

ハイハイ。コリャ思ひがけもない御馳走になりやした。なんなら十二支(えと)ぐらゐ(い)はまちがってもよふ(う)ござりやすから、どふぞ今の金子を

あほう(阿呆)なことぬかしやァがれ。ここなならず(このならず者)めが

言い争いはエスカレートしていき盗賊扱いされてしまった弥次さんと喜多さんは、すっかり気落ちして、ふらつく足取りでどうにか宿へと戻りました。

言い争いを宿の亭主が仲裁

日本橋筋の宿に戻ると、今度は新町の揚屋からの高額なお勘定(書付)を手に支払いを求める佐平次との間で言い争いが始まります。

コウ、左平さん、他国ものだとおもって、あんまり人をばかにした。夕べ喰(くっ)たものが、何こんなにかかるものか。惣体(そうてい)上方ものはあたじけねへ(けちな野郎だ)。気のしれた(見えすいた)べらぼうものだ

エエ、おきくされ。てんごう(冗談)いわずとかね(金)出せやい

イヤ、このやろう(この野郎)めは、ふてへ(え)やつだ

つかみ合いの喧嘩になりかけたところで、宿の亭主河内屋四郎兵衛がやってきて仲裁に入ります。

これまでの経緯や2人の懐事情を知った亭主は、着物の代金も揚屋の代金も請求せず、旅客としてこのまま宿に滞在してよいと、懐の深さを見せつけます。

ハテ、せつかくお出でた(おいでた)もんじや、ゆるりと御見物なされ。ホンニ住吉へはまだじゃあろ。ノウ左平次どの、こなさんも中直りにお供さんせ

自分もこれから用事で住吉方面に行くから、あとで三文字屋の茶屋で落ち合おうと亭主は申し出ました。

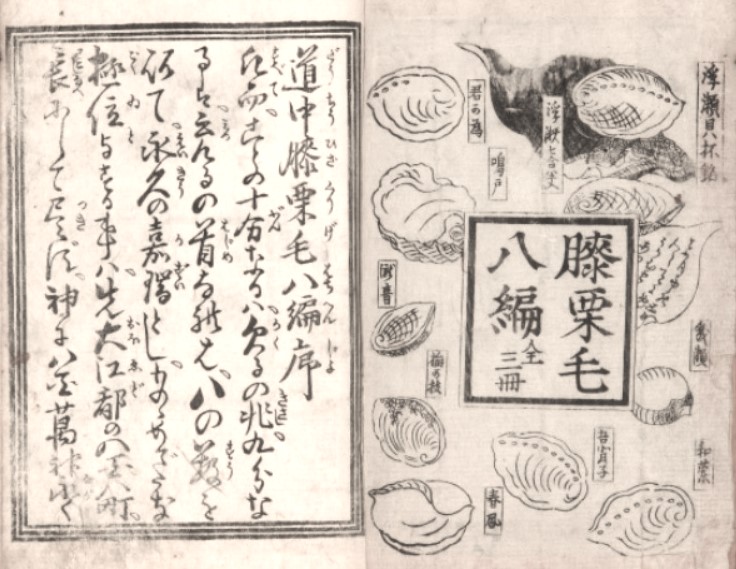

📖本の基本情報

参考文献

📖十返舎一九 作、麻生磯次 校注『東海道中膝栗毛(下)』1973年(岩波文庫 黄227-2)

📖十返舎一九 作、平野日出雄 訳『東海道中膝栗毛【現代訳】第三部 京都~大坂』1995年(十返舎一九の会制作、静岡出版発行)

関連ページ

【あらすじで読む『東海道中膝栗毛』】江戸時代の大阪名所<高津宮~道頓堀編>

作品をは初めから読むなら

【あらすじで読む『東海道中膝栗毛』】初編①東海道の旅

作品の全体像が知りたい方はこちらの解説ページへ

『東海道中膝栗毛』に関する投稿一覧