十返舎一九著『東海道中膝栗毛』のあらすじを現代語訳でたどる「原作ダイジェスト」をお届けします。

≫現代語訳『東海道中膝栗毛』目次

このページで紹介する<戸塚宿を出発~藤沢宿編>では、初日の宿泊地を出発した弥次さんと喜多さんが、東海道六番目の宿場町・藤沢宿(現神奈川県藤沢市)へと愉快な会話を交わしつつ進んでいきます。

主人公

通称 弥次さん。旅の出発時点で、数え年の50歳(満49歳)。

通称 喜多さん。旅の出発時点で、数え年の30歳(満29歳)。

戸塚宿の旅籠を出発

身支度を整えた弥次さんと喜多さんが戸塚宿外れの旅籠を出発すると、大名の長持の行列が引きも切らずに通過していきます。

それを見た喜多さんが、さっそくいつもの調子で弥次さんに話し掛けます。

弥次さん見ねえ。重そうなものをよくかつぐぜ。アノ尻をふるざまァ(=尻を振る様を見ろ)

あの手合い(=連中)が尻をふり回すを見たら、チトふさいできた

なぜなぜ

死んだ女房がことを思い出して

置きゃアがれ(=よせやい)。ハハハハハハ

珍しく死んだ女房を思い出してしんみりする弥次さんと、それを笑い飛ばして元気づける喜多さんでした。

ちょんがれ坊主に遭遇

こうして2人が会話をしながら街道を進んでいくと、ちょんがれ坊主(ちょんがれ節を唄って銭をせがむ乞食坊主のこと)が破れた扇で手をたたき、拍子をとりながら近寄ってきます。

ヒャァ御繁盛の旦那方、壱文やって下しゃいませ

つくなつくな(=そばへ寄るな)

「近寄るな」「銭はねえ」と遠ざけようとする弥次さんと喜多さんに、乞食坊主はひるむことなくちょんがれ節で銭をせがみます。

ナニ(銭が)無いことがござりやしょ。道中なさるお方には、なくて叶わぬ銭と金、まだも杖笠蓑桐油(=桐油紙製の合羽)、なんぼ始末な(=どんなに倹約な)旦那でも、足一本では歩かれぬ……

エエやかましい。ソレやろう

根負けした弥次さんが銭入れから一文を放り出すと、それは四文銭として通用する波銭(裏に波形の模様のある銅銭のこと)でした。

コリャ四文銭とはありがたい

ヤ四文銭か。南無三宝、三文釣りをよこせ

「ハハハハ」と笑って喜ぶ坊主乞食に、「いまいましい」と悔しがる弥次さんでした。

遊行寺から江の島への道案内

早くも<ふじ沢(=藤沢宿、東海道六番目の宿場町)>に着いたので、まずは宿場外れのあやしげな茶店に立ち寄って、2人は団子を注文します。

すると六十歳くらいの親仁が店先に立ち止まり、注文を待ちつつ煙草を吸う2人に道を尋ねてきます。

モシちっとものを問ますべい。江の島へはどう行きます

おめえ江の島へ行きなさるか。そんならこりょヲ真っすぐに行っての、遊行さまのお寺(=清浄光寺)の前に橋があるから

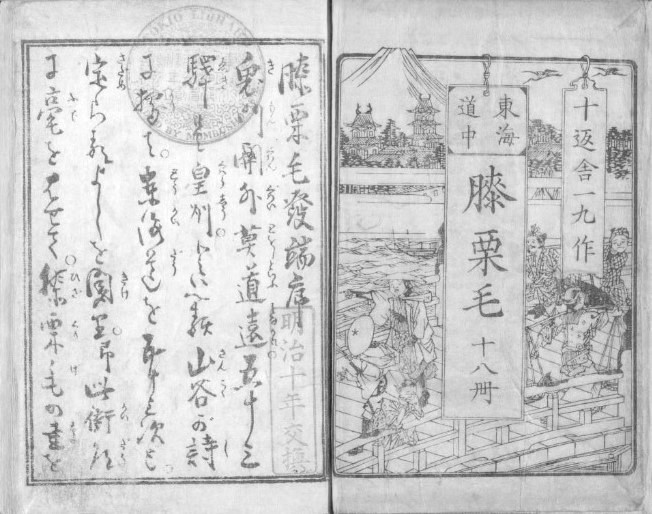

※上の絵図のように、遊行寺(中央上)から手前の遊行寺橋(旧大鋸橋)を渡ると「江の島一ノ鳥居」があり、ここから東海道と別れて江の島道が続きます。弥次さん喜多さんが尋ねられたのは、この場面から江の島への行き方です。ところが…。

ほんに橋といやぁ、たしか其橋の向うだっけ粋な女房のある(=いる)、茶屋があったっけ

橋まで説明したところで2人は親仁を置いてけぼりにして、その茶屋の女房のことへと話が脱線していきます。

モシモシ、其橋からどう行きます

その橋の向うに鳥居があるから、そこを真っすぐに

まがると田甫へ落っこちやすよ

エェ手めえ黙っていろへ。ソノ道をずっと行と、村はづれに、茶屋が弐軒あるところがある

ほんにそれよ。よく腐ったものを食わせる茶屋だ

モシモシ、わしはそんなものは食わずとようござる。そこから又どう行きます

こうしてまた2人の道案内が脇道に逸れるのを、親仁がモシモシと道の続きをうながすやりとりが繰り返されます。

街道がかぎ型になり、確かに道を尋ねたくなる。

一向に話が進まない道案内に、ついにしびれを切らした親仁は「埒のあかない衆だ、ドレ先へ行って聞ますべい」とぶつぶつ小言をいいながら立ち去ってしまいました。

ハハハハハハ

あやしげな茶店の黒団子

親仁が茶店の前から立ち去ると、そこへ店の婆さんが消し炭の火で温めた団子を四五串お盆に乗せて持ってきました。

弥次さんが「こいつは黒い団子だ」と言いながらひと串取り上げると、消し炭の火が団子にくっ付いています。いたずら心に火がついた弥次さんは、わざと火の付いている側を隠して喜多さんにその団子を差し出します。

コレ手めえ、こげたやつがよかろう

ドレドレ(口元にあてがう)。アァツツツツツツ、ばあさん、アツツツツ、とんだ目にあわせた。コレ団子に火がくっついて、アァぴりぴりする

ハハハハハハ、手めえへあったかなのがよかろうと思って、火のついていたのをやったわ

エェいめへましい(=いまいましい)。ペッペッ

こうして2人は「婆さんお世話」と茶代を払って店をあとにしました。

藤沢宿で駕籠賃を交渉

<ふじ沢のしゅく(=藤沢宿)>に入ると、両側の茶屋の女が口を揃えて呼び込みをしています。

お休みなさいやァし。酔ない酒もござりやァす。ばりばりする強飯をあがりやァし

こうしてわざと酔わない酒や不味い飯などと言って客の気を引こうとしています。

かごよしかの(=駕籠はいらんかね)。だんな戻駕だ。安く行きましょう

駕籠かき(駕籠を担いで人を運ぶのを職業とする人)の呼び掛けに弥次さんが反応します。

駕籠はいくらだ

三百五十(=350文)

高い高い、百五十ならおれが担いで行かァ

最初の駕籠賃三百五十文に対して約半分の値段なら自分で担ぐと言う弥次さんに、駕籠かきは片棒をこの客が担ぐことを前提に交渉を進めます。

百五十に負けますべい

負けるか。ドレドレ此草鞋を其処へつけて下せえ

おめえ乗るかえ。百五十で担ぐと言わしゃったじゃァないか。そんだんで(=それだので)片棒わしが担いで、百五十取るのだ

ハハハハ、こいつはいい。エイわそんなら二百か

安いが行きますべい。ナァ棒組(駕籠を担ぐ相棒のこと)。サァ召しませ

こうして二百文で交渉がまとまったので、弥次さん(おそらく喜多さんも別の駕籠で移動)はここから駕籠に乗って街道を進んでいきます。

📖本の基本情報

参考文献

●十返舎一九 作、麻生磯次 校注『東海道中膝栗毛(上)』初版1973年(岩波文庫 黄227-1)

●十返舎一九 作、平野日出雄 訳『東海道中膝栗毛【現代訳】第一部 品川~新居』1994年(十返舎一九の会制作、静岡出版発行)

関連ページ

●【現代語訳・解説】十返舎一九『東海道中膝栗毛』リンク一覧

●【解説】『東海道中膝栗毛』とは? 本の要点総まとめ

●『東海道中膝栗毛』面白いエピソード集

● 式亭三馬の代表作『浮世風呂』『浮世床』とは? 本の要点総まとめ

●【パブリックドメインの活用法】著作権切れの書物や浮世絵画像の入手方法と使用のルール

● 総合ページ