まち歩きプログラム「弥次さん喜多さんと街歩き」は、2018年に大阪編の街歩きからスタートし、そこから『東海道中膝栗毛』の読み物コンテンツへと発展していきました。

なぜ「弥次さん喜多さんと街歩き」を始動したのか? この記事ではその経緯を3つのターニングポイントと共にたどっていきます。

1.大阪道中なのに『東海道中膝栗毛』!?

2013年から大阪を拠点に、街歩き関連の仕事(街歩きガイドなど)をするようになりました。

すると街歩きの道中や名所旧跡を調べる過程でたびたび見聞きするようになったのが、「『東海道中膝栗毛』に描かれている」、「弥次さん喜多さんも立ち寄った」といった名所解説のフレーズです。

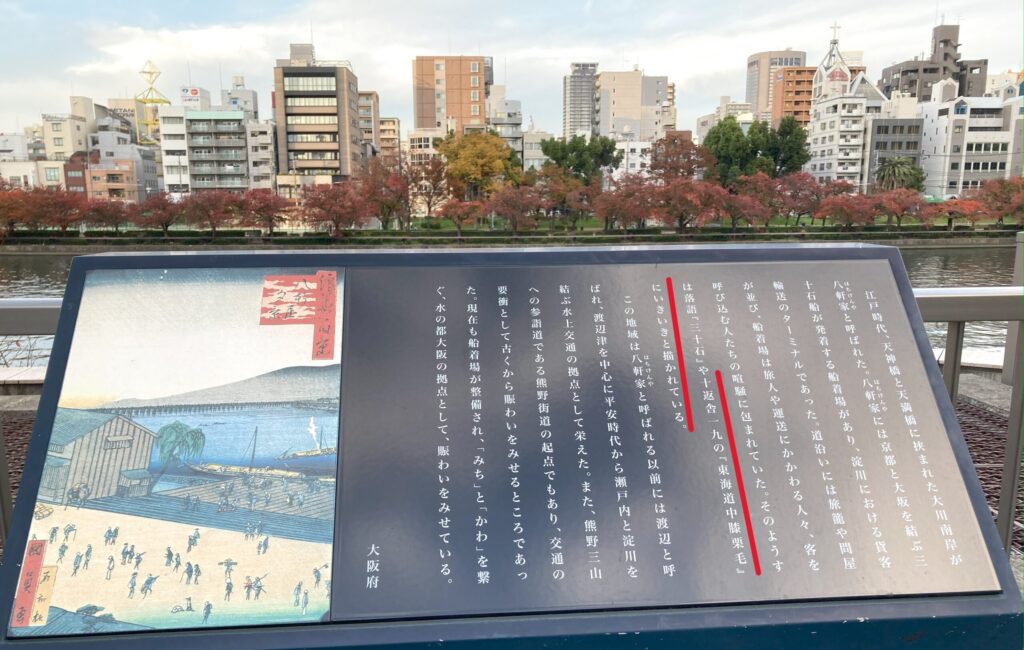

そのようすは(略)十返舎一九の『東海道中膝栗毛』にいきいきと描かれている。

八軒家船着き場(天満橋)の解説板より

「ここは大阪なのに、なぜ東海道中膝栗毛?」

関連のフレーズに出合うたび、繰り返しこの疑問が浮かぶようになりました。

確か学生時代の教科書には、『東海道中膝栗毛』は弥次さん喜多さんが東海道を旅する話と書かれていたはず。なぜ大阪の人は誰も突っ込まないのだろうか?

ここで私の立ち位置を踏まえて自己紹介させてもらうと、私は東海道の宿場町出身です。それも江戸時代から先祖代々で、子どもの頃から東海道沿線を文化圏に過ごしてきました。だから東海道という言葉には、大阪の人より敏感なのかもしれません。

もう1つ不思議なことに、私はこれまで地元で一度も「東海道中膝栗毛」や「弥次さん喜多さん」と関連づけて街道や名所などが語られているのを見聞きしたことがありませんでした。

これを機に改めて調べてみましたが、私の実家のすぐそばは弥次さん喜多さんの旅の通過スポットとして原作にきちんと描かれているにも関わらず、周辺の東海道や関連の案内板でも、手頃な歴史関連の資料でも、やはり『東海道中膝栗毛』に触れたものは見つけられませんでした。

なぜ『東海道中膝栗毛』が本場東海道より大阪で活発に語られているのか?

あとから知ったことをざっくりとまとめると、次のような答えが導き出せます。

①『東海道中膝栗毛』は東海道がタイトルに付いていながら、本のストーリーは弥次さんと喜多さんが江戸を出発してお伊勢参りを経て京都・大阪まで旅をするというものです。そのお伊勢参りまでの旅の経路が東海道で、「東海道中」は作品の前半部分にすぎません。

②さらに調べると、『東海道中膝栗毛』のタイトルが定着するまでには長い歴史があることが分かりました。かつては「道中膝栗毛」や「膝栗毛」などがメインタイトルで、東海道中はあくまでサブタイトルの扱いでした。

③さらに原作を読んでいくと、東海道中はあくまで通過点として各宿場をさくさくと移動していくのに対して、旅のラストの大阪は、江戸から箱根までの長い道中と同じくらいの分量(加えてそれ以上の滞在日数)を割いて弥次さんと喜多さんが大阪市内の名所めぐりをしています。

作者の十返舎一九が大阪に土地勘があることもあって、全八編の『東海道中膝栗毛』のなかで観光ガイドブックとしての側面が最も強いのが大阪なのです。

東海道中はいずこへと、知れば知るほど本のタイトルや世間の認識とのギャップに思うことが出てきましたが、ひとまず『東海道中膝栗毛』の存在を頭の片隅に置いたまま、私の街歩き活動は新たなステップへと進んでいきます。

『東海道中膝栗毛』がどのような作品なのか、詳細を知りたい方はこちらの解説ページをご覧ください。↓

2.チャットストーリーと『東海道中膝栗毛』

その後2015年から2016年にかけて、私は大阪の出版文化をテーマに街を歩くエッセイを執筆することになりました。

その取材の中でたびたび触れる機会があったのが、会話形式でストーリーが展開していく江戸時代後期の出版物の数々です。

実はその代表格といえるのが同時代に出版された『東海道中膝栗毛』で、「会話体の大衆小説」というのが作品の大きな特徴になっています。要は主人公の弥次さんと喜多さんが道中で出会う人々と会話を交わしながら、ほとんど会話形式でストーリーが進んでいきます。

弥次「イヤ、こいつはなかなかおもしろい 北八「上がたもばかにやアされねへ、とんだしやれものがある、きめうきめう ※さらに会話が続いていく

『東海道中膝栗毛』大阪編より

これを今の本の形式に置き換えると、次のような表記になります。

弥次「イヤ、こいつはなかなかおもしろい」

北八「上がたもばかにやアされねへ、とんだしやれものがある、きめうきめう」

弥次「〇〇〇〇〇〇」

北八「〇〇〇」

これを見ると、今の小説とほとんど変わらないと思われるかもしれません。しかし特徴的なのは台詞が占める割合です。

『東海道中膝栗毛』はほとんど会話のみの展開で、場面ごとにト書きを入れながら、江戸から東海道をたどって大阪まで様々な会話がひたすら繰り広げられていくのです。

「チャットみたい!」

私が江戸時代の出版物に触れて真っ先に感じたのは、2015年当時流行っていたラインなどのチャットストーリーとの相性の良さでした。

イメージ

イヤ、こいつはなかなか面白い

上方もばかにゃァされねへ、とんだ洒落ものがある、奇妙奇妙

このように「 」(カギカッコ)の会話で展開される江戸時代の大衆本をチャットストーリー(いわゆる「会話の吹き出し」形式)を用いてライン風にレイアウトしたら、古典文学が現代風によみがえってすごく読みやすくなるのではないか?

さらにストーリーだけでなく、場面に応じてそこに絵や写真を挿入したら、漫画のようにビジュアル的な見せ方で江戸時代の書物に手軽に触れることができておもしろそうだ。そんなアイデアが思い浮かびました。

②その場面の写真(現風景)を添える

③会話を現代語訳でチャットストーリー風に

※これをつないでいく

当時はそのアイデアをすぐに試してみようと思うほどの強い気持ちは持ち合わせていませんでしたが、その思いは潜在的に続いていきます。

その後街歩きの活動が成熟していき、街歩きのコースを記録する手法を模索していく中で、チャット形式の見せ方は風景と解説の組み合わせで展開していく街案内とも相性が抜群だと思うようになりました。

そこからチャット形式でコンテンツを制作する具体的な方法を調べた結果、絵や写真とチャットストーリーの組み合わせで文学や街歩きを表現するならば、サイト作成サービスのWordPress一択だという結論に至ります。

こうして街歩き活動を通して『東海道中膝栗毛』と大阪の強い結びつきを知った次の段階として、江戸時代後期の書物や街歩きとチャットストーリーの相性のよさに気づいたことが、再び『東海道中膝栗毛』に目を向けるきっかけになりました。

構想の具現化は、「現代語訳『東海道中膝栗毛』」(WordPressで作成)をご覧ください。↓

3.本の世界を街の3次元に拡張するには?

上に紹介した「現代語訳『東海道中膝栗毛』」を制作するにあたってベースになっているのが、道を活用したコースづくりの制作手法です。

私にとって街歩き活動の始まりは、取材・執筆(特にノンフィクション制作)の専門性をもとに街歩きの仕事依頼がくるようになったという受け身の動機にすぎません。

しかしなんだかんだここまで長く続けてきたのは、楽しくて発見の連続だったからです。

当初から私が講師(ガイド)を務めてきた街歩きイベントでは、毎回自らつくった新作のコースをもとに街案内をしてきました。その中で最も大きな影響を受けてきたのが、テーマに沿って道をつないで伝えたいことを表現するというコースづくりの体験です。

道をつないでコースをつくる

×

コースをたどって街を案内する

コースづくりというのは、基本的には言葉をつないでストーリーをつくるライティング(文章表現)と似ています。どちらも1本の道筋をつくって「読者」を誘導する「ストーリーづくり」の手法だからです。

しかし実際にやってみると、街歩きのコースというのは、風景の中に1本のルートを引いて視覚的・空間的に表現するという、映像、とりわけ漫画のコマ送りに近い(でもそれともまた異なる)表現領域であることが分かりました。

文章作成の手法とコースづくりの手法をかけ合わせれば、言語世界の枠を飛び越えて、街を舞台に「道をつないでストーリーをつくる」空間的なライティング体験や、「道をたどってストーリーを共有する」空間的な読書体験ができるのではないか?

次第に、私の主活動である執筆(書籍づくり)と街歩き(コースづくり)を別々のものと捉えるのではなく、街歩きの手法(コースづくり)を応用・発展させることで、書籍づくりそのものを道をベースに街の三次元空間上に拡張できるのではないかと考えるようになりました。

道をつないでストーリーをつくる

×

道をたどってストーリーを共有する

こうして街歩き→コースづくり→視覚的・空間的なストーリーづくりと段階を踏んだ先の発想として、2017年頃から「”本そのもの”や”その体験”を街の三次元上に拡張するには、どのような方法で実現可能か?」を考えるようになりました。

そして思い描いているものを形にしていく取っ掛かりとして真っ先に頭に浮かんだのが、弥次さんと喜多さんが街を歩くこと自体が本のストーリーそのものである『東海道中膝栗毛』の存在でした。

イメージの第一段階

※ストーリを道の上に再現(ルート化)

『東海道中膝栗毛』が創作の実験台に良さそうだと思い至ったのには、次のようの理由があります。

①タイトルや主人公弥次さん喜多さんの名前は日本人なら誰もが知っていて、それでいて本の中身は「東海道の旅」くらいしか知られていません。

②大ベストセラー小説でありながら、著作権がすでに切れているため原作を自由に活用できます。著作権フリーであるゆえに二次創作が活発で、豊富な資料が存在します。

他にも大阪でのガイドツアーの知識がそのまま生かせて、コンテンツ展開がしやすく、形にしたときに第三者に分かりやすい…。

弥次さん喜多さんと街を歩くコンテンツならば、街を舞台に「道をつないで本をつくる」空間的なライティング体験や「道をたどって本のストーリーを共有する」空間的な読書体験という私がやりたいこととの相性も抜群です。

まずは原作ストーリーを大阪の道の上に「なぞり書き」することからはじめてみようと、2018年に個人活動としてまち歩きプログラム「弥次さんと喜多さんと街歩き」が始動しました。

「弥次さんと喜多さんと街歩き」の活動の歩みはこちらをご覧ください。↓

コンテンツ一覧 ↓