江戸時代の大ベストセラー小説『東海道中膝栗毛』の作者十返舎一九(じっぺんしゃいっく)は、駿府城下町の駿河国府中(略して駿府、現静岡市葵区)で下級武士の家に生まれ育ちました。そこは東海道十九番目の宿場町でもあります。

武士の家に生まれながら、のちに戯作者(江戸時代後期の通俗作家、いわゆる大衆小説家)として大衆小説の一ジャンルを築いた十返舎一九は、どのような人生を歩んできたのか? 約250年前(江戸時代後期)に彼が過ごした駿府の町で、そのルーツをたどっていきます。

マップ右上「拡大地図を表示」マーク(黒帯の右端)をクリックすると、記事とマップの二画面になります。

●十返舎一九生誕の地・駿府(静岡)街歩きコース(赤色ルート/約2.8キロ)

●旧東海道(灰色ルート)※府中宿の一部

一九が暮らした町――東海道十九番目の宿場町「府中宿」

JR静岡駅から300メートルほど北に進むと、旧東海道の府中宿(マップ①伝馬町交差点)に至ります。

ここ伝馬町は駿府城の東の麓に位置しています。街道に面して本陣と脇本陣(マップ②)が置かれ、旅人が宿泊する旅籠が43軒立ち並び、交通や輸送のための馬(伝馬)を提供するなど、宿場の役割を担っていました。

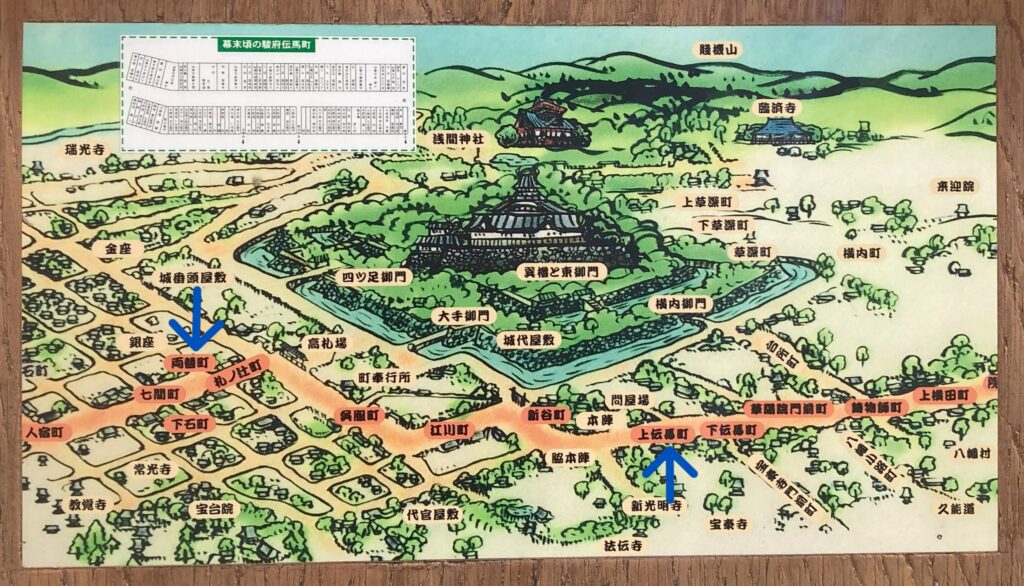

本陣・脇本陣跡地に立っている絵図は、駿府城下町の俯瞰図です。

中央が駿府城で、その下のオレンジ色に塗られた道が東海道、街道沿い右寄りの青い矢印(筆者が追記)が現在地の上伝馬町で、街道沿い左寄り近くの青い矢印が十返舎一九の住まいがあった両替町です。

駿府の町を歩くと、武士と町人の暮らしが身近にあったことが分かります。

ちなみに十返舎一九の代表作『東海道中膝栗毛』では、1つ手前の江尻宿から府中宿へとたどり着いた弥次さんと喜多さんが、ここ伝馬町の旅籠に宿をとり、宿で馬をレンタルして、「二丁目」と呼ばれる安倍川町の遊郭へと繰り出します。

駿府城下の武士の暮らし――静岡市歴史博物館

伝馬町から旧東海道を西へ進むと、まもなく駿府城(現在は駿府城公園)の外堀に差し掛かります。かつて駿府城には築城主である徳川家康が暮らし、その統治は子の頼宣、孫の忠長へと受け継がれていきました。

掘に架かる城代橋を渡ると、城の手前に見えてくるのが静岡市歴史博物館(マップ③)です。

この博物館では駿府城下町(東海道の府中宿含む)の歴史、十返舎一九の家業である駿府城下の武士の暮らし(ただし十返舎一九に関する展示は無し)などを詳しく知ることができます。

展示解説によると、一九の時代である江戸時代後期の駿府城には城主が置かれず、上級武士が幕府から派遣されて町の政治を行い、それを代々駿府に住む下級武士の与力や同心が支えて、町人たちは自立して町を運営していました。

下級武士の中で与力と同心は上司と部下の関係に該当します。さらに武士の中でも城を守る城代、町を治める町奉行、村を治める代官などの職があり、一九の父親は駿府町奉行の同心として、町の政治をサポートしていました。

旅のシンボル――弥次喜多像

歴史博物館の正面口を出ると、真向かいに「弥次喜多像」(マップ④)があります。

左が弥次さんで、右が喜多さんです。2人の間に座ると駿府城(復元された巽櫓)を背景に一緒に記念撮影できるようになっています。

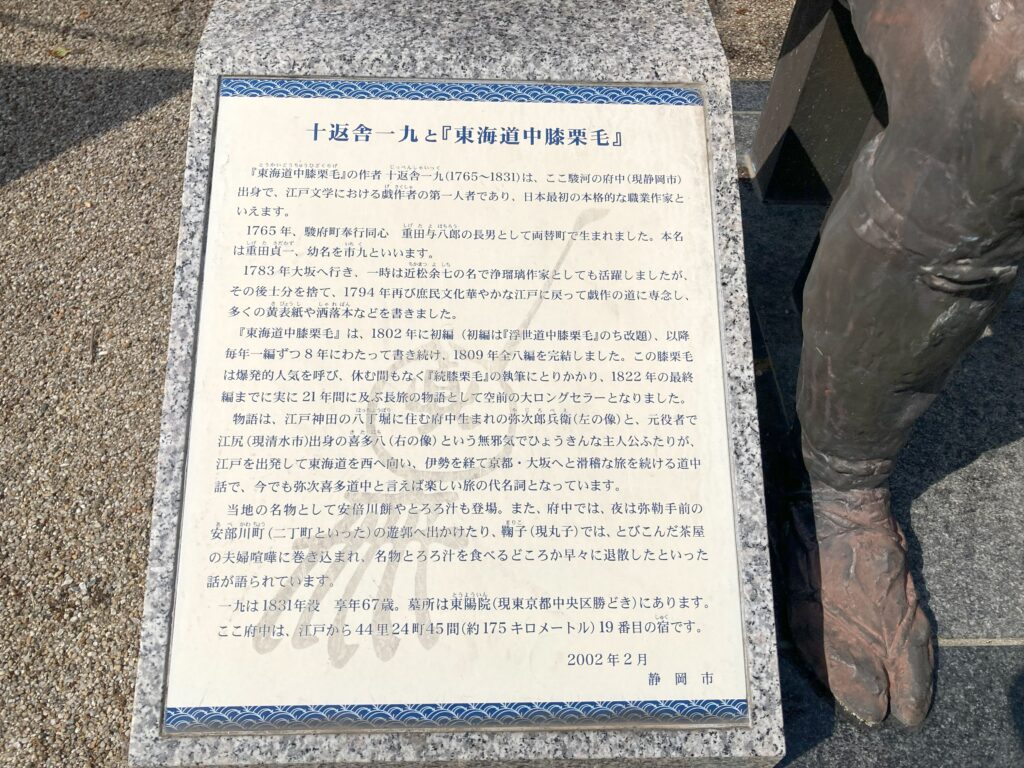

『東海道中膝栗毛』の作者十返舎一九(1765~1831)は、ここ駿府(現静岡市)出身で、江戸文学における戯作者の第一人者であり、日本最初の本格的な職業作家といえます。

1765年、駿府町奉行同心 重田与八郎の長男として両替町で生まれました。本名は重田貞一、幼名を市九といいます。(略)

戯作者はいわゆる大衆小説家のこと、そして日本最初の本格的な職業作家というのは、小説家として日本で初めて生計を立てた人物(とされている)という意味です。

この華麗な実績に加えて、2020年には文化庁認定の日本遺産に『日本初「旅ブーム」を起こした弥次さん喜多さん、駿州の旅~滑稽本と浮世絵が描く東海道旅のガイドブック(道中記)~』が選定されました。静岡市は十返舎一九を”日本初の「旅ブーム」の火付け役”とPRしています。

そして解説板(2002年静岡市作成)は彼の代表作『東海道中膝栗毛』の話へと続きます。

物語は、江戸神田の八丁堀に住む府中生まれの弥次郎兵衛(左の像)と、元役者で江尻(現清水市)出身の喜多八(右の像)という無邪気でひょうきんな主人公ふたりが、江戸を出発して東海道を西へ向い、伊勢を経て京都・大坂へと滑稽な旅を続ける道中話で、今でも弥次喜多道中と言えば楽しい旅の代名詞となっています。

弥次さん(弥次郎兵衛)は十返舎一九と同じくここ駿府の出身で、相方の喜多さん(喜多八)はお隣の宿場町江尻(現静岡市清水区)の出身です。故郷でうまくいかず二人揃って江戸に出て、その後二人で東海道中の旅に出ます。そして府中宿に立ち寄った際の場面がこの弥次喜多像です。

物語の中で弥次さんは伝馬町で宿をとると、まずは知り合いの家を訪ね回って旅のお金を借りています。2人は十返舎一九が創作した架空の人物ですが、まさにこの界隈で町人として暮らしていたのでしょう。

重田家の勤務先――駿府町奉行所

弥次喜多像から堀に沿って「家康公の散歩道」を進むと、静岡県庁舎(登録有形文化財)が見えてきます。

県庁の正面(反対側)にまわると、県庁前交差点の向こう側角地に立つのが、塔が象徴的な静岡市役所(マップ⑤)です。

ここは駿府城の正面玄関口(駿府城大手御門前)であり、その外側に位置する市役所の土地は江戸時代、駿府町奉行所でした。市役所脇に「駿府町奉行所跡」の碑と解説板(マップ⑥)が立っています。

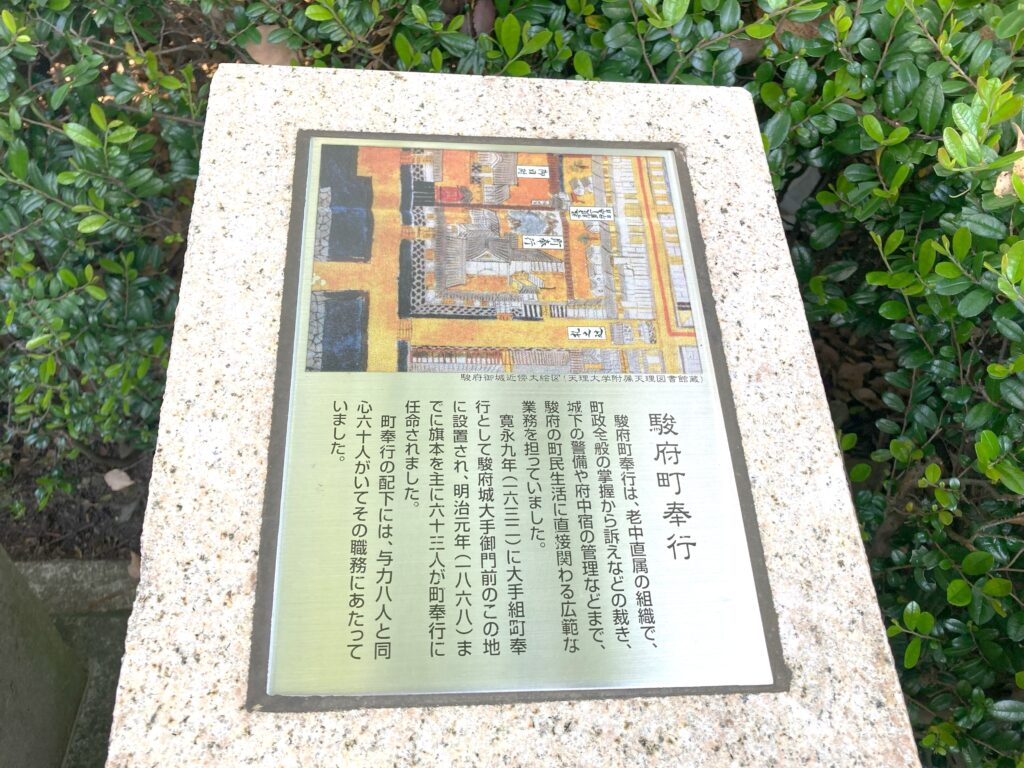

駿府町奉行は、老中直属の組織で、町政全般の掌握から訴えなどの裁き、城下の警備や府中宿の管理などまで、駿府の町民生活に直接関わる広範な業務を担っていました。

寛永九年(一六三二)に大手組町奉行として駿府城大手御門前のこの地に設置され、明治元年(一八六八)までに旗本を主に六十三人が町奉行に任命されました。

町奉行の配下には、与力八人と同心六十人がいてその職務にあたっていました。

解説板には「町奉行の配下には、与力八人と同心六十人がいてその職務にあたっていました」と書かれています。駿府町奉行の同心だった一九の父親・重田与八郎はこの奉行所が職場であり、さらにこの奉行所で書記をしていたという話もあります(諸説あり)。そして一九(本名は重田貞一)自身も当初は父親の跡を継いで武士奉行をしていたので、この町奉行所に勤務していた時期があったと推定されます。

その後、駿府は明治2年に静岡に改名されました。明治4年には廃藩置県により静岡県が発足し、翌年にはここ駿府町奉行所跡地は静岡県庁になります(明治22年に現在地に移転)。さらにその後昭和9年に当地に静岡市役所が竣工し、その庁舎は「本館」として現役で使われています。

奉行所への通勤路――町のメインストリート「七間町通り」

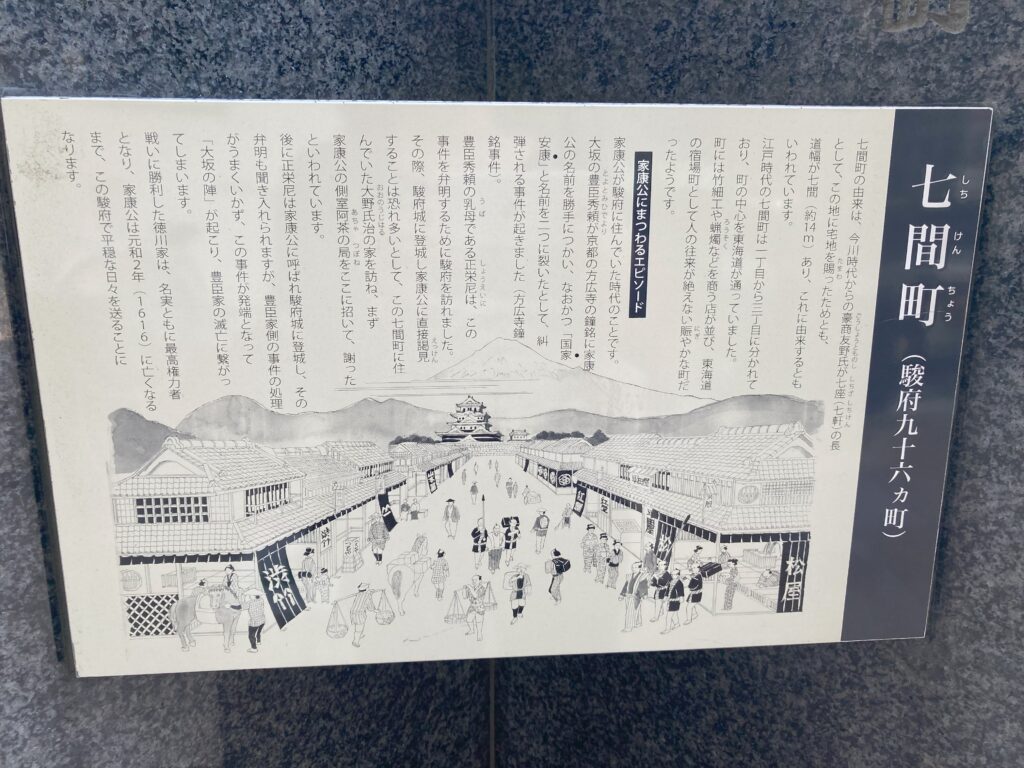

県庁や市役所を境に城の南西部は、城下町ならではの碁盤目状の町が広がっています。江戸時代の駿府(府中宿)の人口は1万5000人ほどで、東海道最大規模の宿場町でした。

その中心が県庁前から南西に向かって延びる七間町通り(マップ⑦)です。ここは旧東海道でもあり、江戸時代から商店が立ち並び、旅人らの往来で賑わっていました。

絵図では街道筋(七間町)の正面(北東側)に城と富士山が見えます。そして現在、道の突き当り(城の玄関口)に見えるのは、レトロモダンな外観の静岡県庁です。

県庁より手前で東海道は右(東側)に折れ曲がって、その先に先ほどの伝馬町があります。

一九の家(重田家)は七間町から横道に入った両替町にあったので、県庁手前の町奉行所へはここが通勤路になっていたと思われます。

一九の生家伝承地――駿府銀座発祥地「両替町一丁目」

町奉行所(現静岡市役所)から七間町通りを南西に進むと、横道として呉服町、その先に両替町があります。

写真は、七間町(縦の道)と両替町(横の道)の十字路です。この十字路を右(西側)に曲がったところから、駿府銀座発祥の地である両替町一丁目の町並みが続きます。

駿府銀座は貨幣の鋳造を目的に慶長11(1606)年にこの地に設立され(マップ⑧駿府銀座発祥の地の碑)、慶長17(1612)年にその機能は江戸へと移りました。その後も駿府銀座の名残で江戸時代から現在に至るまで、両替町の地名が続いています。

発祥地の碑からさらに進むと、インペリアル・コート両替町という名のマンションの入り口に「東海道中膝栗毛 作者 十返舎一九生家跡伝承地」と書かれた木の標識と解説板(マップ⑨)が立っています。

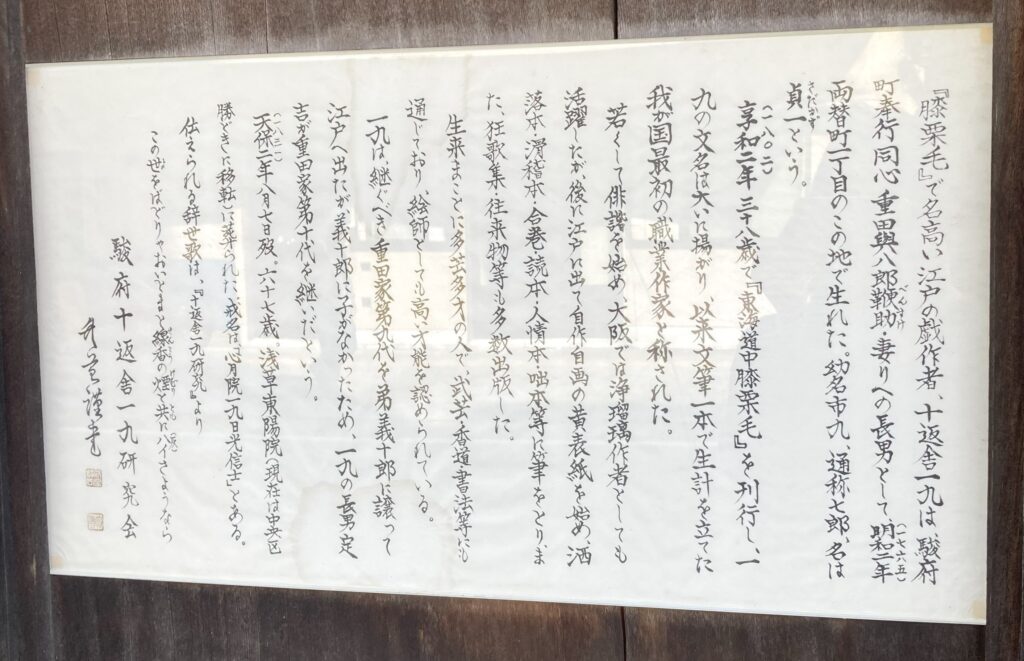

『膝栗毛』で名高い江戸の戯作者、十返舎一九は、駿府町奉行同心重田與八郎鞭助(※與=与)・妻りへの長男として、明和二年(一七六五)両替町一丁目のこの地で生れた。幼名市九、通称七郎、名は貞一という。

享和二年(一八〇二)三十八歳で『東海道中膝栗毛』を刊行し、一九の文名は大いに揚がり、以来文筆一本で生計を立てた我が国最初の職業作家と称された。(略)

重田家のことは情報が乏しく、書かれていることも諸説ありと推測の域を出ないことが多いと言われています。

続く解説文は一般的な内容なので割愛しますが、次に引用する一文に関しては、広く読まれているネット記事(ウィキペディア含む)や何冊か読んだ関連本でも見かけたことのない、ほとんど出回っていない情報です。

一九は、継ぐべき重田家第九代を弟義十郎に譲って江戸へ出たが、義十郎に子がなかったため、一九の長男定吉が重田家第十代を継いだという。

一九(本名は重田貞一)には弟がいること、一九には息子がいて重田家の跡を継いだことが書かれています(『膝栗毛』刊行2年後に娘が生まれた情報は広く出回っているものの、息子の存在はネット上でも非常に限られており、主要な作者解説でも出てこない)。

ちなみに故郷駿府を出てから名乗ることになるペンネームの十返舎一九は、香道の「十返しの香(黄熱香)」と幼名の「市九」が由来とされています。

しかし今回、ここ府中宿が東海道十九番目の宿場町であることに触れて、「市九」や「一九」と「東海道十九番目の町」という数字の一致に、”一九と東海道を舞台にした作品と故郷の町”との深い結びつきを感じました。

十返舎一九――まとめと経歴

十返舎一九生誕の地を巡るコースは、ここから出発地の静岡駅まで戻って終了となります。

1765(明和2)年 駿河国府中(現静岡市葵区)の下級武士の家に生まれる。

1781年~1789年(天明年間)頃 10代から駿府町奉行の職に就き、町奉行の小田切土佐守に仕えて一時期江戸の町奉行所に赴任。

1783(天明3)年 18歳で、町奉行の小田切土佐守に仕えて大阪の町奉行所に赴任(ただし1787年説など、時期は諸説あり)。以降、故郷を離れて大阪で暮らす。

大阪に移住するまでの一九の駿府での経歴をまとめると、書けることはこの程度にとどまっています。

生まれ育ちは駿府の下級武士の家(重田家)であり、やがて跡継ぎ息子として町奉行の職に就きます。さらに町奉行の小田切土佐守に仕えて一時期江戸の町奉行所に赴任し、その後小田切土佐守に随行して大阪の町奉行所に赴任します。

一九は大阪で早くに武士としての職を捨てて戯作者の道に進むので、大阪への移住を最後に故郷駿府で暮らすことはありませんでした。

駿府から大阪へ

一九について調べると、ここまでに紹介した経歴で年代が一致するのは生まれた年くらいで(生年月日は不明)、あとは「駿府→一時期江戸へ→大阪へ」の時系列をもとに、資料によって書かれていることにはばらつきが見られます。

特に大阪への移住時期は大きく「1783年(18歳頃)」「1787年(22歳頃)」「年代不明」の3パターンあり、仕えていた上司の名についても大きく「小田切直平(小田切土佐守直平)」「小田切直年(小田切土佐守直年)」「小田切土佐守」の3パターンあります。

ネット情報では「小田切直平」とするものが検索上位にあがってきますが、最も読まれている書籍であろう岩波文庫の『東海道中膝栗毛』解説をはじめ、調べた限りで信ぴょう性の高い情報源では「小田切直年」が主流です(どちらも小田切土佐守であることは変わらないので、年表ではそのように記載)。また、個人的に信ぴょう性が高いと踏んでいる「小田切直年」は、年表のとおり1783(天明3)年に駿府町奉行所から大坂町奉行所に赴任しています。

情報源によってそれぞれ異なる組み合わせで記事ができあがっており、正しい情報の見極めは簡単ではありません。十返舎一九生家跡伝承地の解説板では一九の江戸や大阪への赴任には触れられておらず、弥次喜多像の解説板では「1783年に大阪に行き」と書かれています。

少なくとも一九が働いていた駿府町奉行所(別名大手組町奉行所)は、幕府(江戸)から派遣されてきた町奉行が駿府に赴任後大阪の町奉行所に赴任したり、別の話では駿府で実績を上げた町奉行が大阪の町奉行所に抜擢される昇進ルートになっていたりと、駿府から大阪への赴任ルートがありました。よって、そのような経緯で駿府から大阪に赴任することになった町奉行の”部下”として一九が大阪に行ったことは間違いないでしょう。

こうして重田貞一(のちの十返舎一九)は故郷を離れて大阪へ向かいます。

関連ページ

●総合解説

●あらすじで読む『東海道中膝栗毛』

●『東海道中膝栗毛』関連記事一覧