江戸時代後期に刊行され、現在に至るまで日本人に広く長く親しまれてきた『東海道中膝栗毛』。そこにはどのような面白いエピソードが描かれているのでしょうか?

本記事では、まず最初に作品を楽しむための基本情報を押さえた上で、シリーズ全編の中から選りすぐりの面白いエピソードを紹介していきます。

『東海道中膝栗毛』とは?

『東海道中膝栗毛』とは、弥次さんと喜多さんが江戸から東海道をたどって伊勢神宮に参拝し、さらに京都と大阪を巡る全八編(十七巻)のシリーズ作品です。膝栗毛とは徒歩の旅を意味しており、弥次喜多コンビの珍道中が人気を呼んで、江戸時代後期の大ベストセラーになりました。

八編の完結から5年後には、2人が出会い旅に出るまでの出来事を描いた『東海道中膝栗毛 発端』の刊行、さらには『続膝栗毛』として、木曽街道などを巡って弥次喜多コンビが江戸に戻るまでのシリーズ十二編が刊行されています。

これだけの長編作品でエピソードも多岐に渡っているため、全体のストーリーを掴むのは容易ではありません。そこでまずはこれがどのような作品なのか、ポイントとなる『東海道中膝栗毛』の楽しみ方を3つに絞って紹介します。

作品の見どころ・楽しみ方

●弥次喜多コンビや旅先の町人たちの面白おかしい会話を楽しむ

『東海道中膝栗毛』は、江戸時代当時の町人の生活を会話メインでコメディ風に描いた「滑稽本」の代表作です。街道筋(京都・大阪編では市中各地)を徒歩でひたすら歩きながら、各通過地点で弥次喜多コンビのたわいのない会話(ユーモアがあって時に教養をのぞかせる)や旅先で出会った人々との面白おかしいやりとりが全編とおして生き生きと描かれています。

●好きな場面やエリアを選んで、1場面=1エピソードの読み切りで楽しむ

『東海道中膝栗毛』は、1話(1場面)完結型の長編シリーズ作品です。旅先の道ゆく場面ごとに必ず1エピソードが盛り込まれています。そのため全体として1つのストーリー(旅物語)になっていながらも、全八編・十七巻のうちどこから読んでも十分に楽しめます。

●江戸時代の旅行ガイドとして、名所や物産など好きなテーマで作品を楽しむ

主人公の弥次さんと喜多さんは架空の人物ですが、作者の十返舎一九は取材旅行にもとづき作品を描いています。道中に登場する場所や店などはいずれも実在していました。そのためストーリーを追いながら、当時の文化や暮らしぶり、旅の実情、各地の名所や物産など、江戸時代の観光ガイドとしてそれぞれの興味関心に応じてさまざまな楽しみ方が可能です。

作品のエピソードとは?

例えば初編は、江戸を旅立ち東海道の各宿場をたどって箱根宿に至る2日半の旅の道中を、35のエピソード(筆者のカウント)と共に描いています。

川崎宿~神奈川宿(初編より)

【1場面】川崎宿の茶屋「万年屋」で奈良茶飯を注文し、弥次さんと喜多さんは店員の女の尻を見て好き勝手に言い合います。

【1場面】大名行列に遭遇し、2人は道端で土下座をしながら行列に茶々を入れていきます。

【1場面】2人は川崎宿の外れで馬に乗って、馬方同士の会話を聞きながら神奈川宿に向かいます。

【1場面】海を望む台町(神奈川宿)の茶屋に入り、2人は店の美人娘に目を見張るも、一癖ある料理が運ばれてきます。

だいたい1編につき2~3泊ずつの旅配分で、上のエピソード例のように主に会話やドタバタ劇といった1場面ごと=1エピソードの組み合わせでストーリーは進んでいきます。

多くは読み切り型の短いエピソードですが、各編で必ず1回は長めのストーリーが続く箇所が存在します。初編であれば、旅の2日目の宿泊場面(のちほど紹介)がそれに該当し、旅籠での7場面=7つのエピソードが合わさって連続した1つのストーリーになっています。

全体的にエピソードの質は安定していて、内容もオチもバラエティに富んでいます。おそらく読者の数だけ好きなエピソードは異なるはずです。

そこで今回は、各編に存在する「長めのストーリー部分」に着目し、独断で面白いエピソード3選をご紹介します。エピソードというテーマを鑑みて、ストーリー性を重視して選んでいます。

【注意:ここからネタばれ有り】

シリーズ全編の面白いエピソード3選

主人公

通称 弥次さん。旅の出発時点で、数え年の50歳(満49歳)。

通称 喜多さん。旅の出発時点で、数え年の30歳(満29歳)。

【episode1】弥次さんと喜多さんは旅先の女と”一夜限りの関係”を持つことができるのか?(初編より)

まずは最も読まれている初編から、弥次喜多コンビ定番の”夜”のエピソードです。

江戸時代、各宿場の旅籠には、旅人への接客の他、売春などを行う飯盛女(めしもりおんな)が存在していました。『東海道中膝栗毛』では旅先の各滞在先で、弥次さん喜多さんが宿の女とのあれこれを画策し、毎回ドタバタ劇を繰り広げるのがお約束になっています。

江戸を出発し旅の2日目に泊まった小田原宿の旅籠では、下女の容姿を気に入った2人は、今夜はこの女と一夜を過ごそうと決意します。

見さっし。まんざらでもねえの(=まんざら悪くもねえの)

あいつ今宵ぶってしめよう(=強引に情交しよう)

太えことをぬかせ。俺がしめるハ(=俺が犯すわ)

そこから先は、旅籠内での弥次さんサイドと喜多さんサイド、そして2人の会話場面と様々な出来事を織り交ぜながら、夜更けへ向かって初編で最も盛り上がる場面(長めのストーリー)となっています。

読者は初めは気づきませんが、読み進めるにつれ、次第に2人の駆け引きが続いていることが見えてきます。

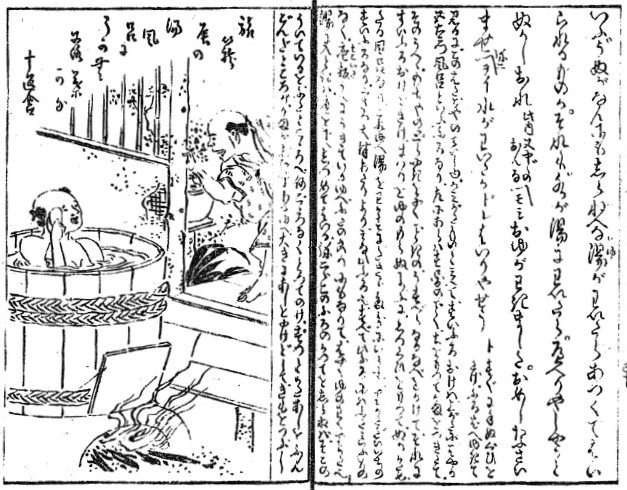

最初は年上の弥次さんが先に風呂に入って、上方の五右衛門風呂の勝手が分からずドジを踏みます。しかし続いて弥次さんがいたずら心で喜多さんに風呂への入り方を教えなかったために、今度は喜多さんが風呂釜を壊す大失敗を犯します。

喜多さんが亭主から叱られている間、弥次さんは旅の相棒として喜多さんのフォローをしつつも、その裏では密かに女との夜の約束を取り付けていました。

さて、ここまで弥次さんが先手を打っているようで、うっかり喜多さんにそのことを話してしまったことで形勢が逆転します。先を越された喜多さんが次に起こした行動は、その女に弥次さんの嘘を吹き込むことでした。

弥次さんはウキウキで布団に入って女が来るのを待ちますが、果たして夜の顛末は…?

大きなネタバレをしてしまえば、弥次さん喜多さんのこういった企みは、たいてい失敗に終わります(仮にうまくいっても、結局そこから別の失敗が待ち受けている)。そこに至るストーリーや失敗のパターンが毎回異なるので、そのオチを楽しむのもこの作品の醍醐味です。

五右衛門風呂の体験から2人の駆け引きまで初編で最も盛り上がりを見せる場面です。

●補足

1つ目のエピソードを紹介したところで「こんな話なの?」と疑問を抱く方に向けて補足をしておきます。

弥次さん喜多さんは同性愛の関係性であるといった話(ゲイカップルという表現が多い)がわりと広く知られています。これは初編の刊行から12年後、最終巻である八編の刊行から5年後に刊行された『東海道中膝栗毛 発端』で初めて明かされた設定(喜多さんは元々陰間(男娼)である等の内容)にもとづいています。

しかし本編を読めば、2人は旅の道中つねに女のことで頭がいっぱいで、当時の作者は2人が同性愛者だというような想定をしていないことは明らかです。同性愛といった事柄は「発端」で初めて加わった後付けの設定です。

作者の悪ふざけだという説も根強くあり、その意図は謎に包まれていますが(私は単純に作者の十返舎一九は読者を楽しませることが好きなのだろうと思います)、女好きの2人に新たな同性愛設定が加わるまでの時系列(十数年後である)は頭に入れておいてください。

【episode2】巫女の口寄せで亡き妻と再会。その後の夜這いで巫女との口づけは叶うのか?(三編より)

シリーズ前半(特に初編)の弥次喜多コンビは、道中立ち寄るあらゆる店で女の容姿をあれこれ評論し、各地で下世話な話を繰り広げます。騙されやすくも決して善良な旅人ではないのがこの2人の人間味あふれるところなのですが、2人の掛け合いが多いのは初編で、二編以降は現地の人たちとのやりとりが増えていきます。

現地の人といっても職業は実にバラエティに富んでいます。馬方や駕籠かきのような街道での移動にたずさわる人、旅籠や茶屋などを営む人、芸人やさまざまなエンタメ業に従事する人、路上の乞食、ここで紹介する巫女や占い師といった存在まで、世の中にはいろいろな生き方があり、それぞれ独自の文化やコミュニティがあるのだということを『東海道中膝栗毛』は弥次さん喜多さんが旅する視点で私たちに教えてくれます。

旅の7日目は、2人は日坂宿(静岡県掛川市)の旅籠に宿泊しました。奥座敷の女客が気になり女中に尋ねると、巫女(別名イタコ)だと言います。これは面白いと、2人は口寄せ(霊を呼び寄せること)をしてもらうことにしました。

巫女が神下ろしの呪文を唱え始めると、弥次さんの母親の霊が巫女に乗り移ります。「お袋には用はない」と断ると、そこへ弥次さんが会いたいと望んでいた死んだ女房の霊が現れました。

わしゃァ そなたの枕添いじゃ。あつかましくも能ぞ問うて下った。そなたのような意気地なしに連添て、わしゃ一生食うや食わず、寒くなっても袷一枚着せてくれた事はなし、寒の冬も単物ひとつ。アァうらほしや うらほしや

堪忍してくれ。俺もその時分はめんく(=工面)が悪くて、かわいそうに苦労をし死ににしやったが(=苦労の末に死なせてしまったが)残り多い(=心残りが多い)

亡き妻の霊に生前の恨み言をつらつら説教されて、弥次さんは泣き出します。

それでも「あなたのことを片時も忘れたことはない、わしが迎えに行くから早く冥途へ来てほしい」と亡き妻が誘うのを、弥次さんは即答で断ります。すると亡き妻(を代弁する巫女)は「それなら、この巫女どのへ銭をたんとやらしゃりませ」と弥次さんから巫女に銭を弾む約束をとりつけて、霊はあの世へと帰っていきました。

そこからは弥次さんと喜多さん、そこに若い巫女とその母親(婆の巫女)が加わって、4人で酒盛りが始まります。先ほど”亡き妻との再会”があったにも関わらず、酔った弥次さんと喜多さんは「今夜は娘(巫女)をわっちに貸してほしい」と言い合って若い巫女にうまくかわされます。

そして深夜――。夜這いを決めた喜多さんは、暗闇の中、巫女の親子が就寝している奥座敷に忍び込み、巫女のふところに入り込みました。意外にも巫女のほうから喜多さんの手を取って引きずり寄せ、”仮の契り(男女の交わり)をこめし後”は、お互いに鼻を突き合わせて寝入ります。

その頃起き出した弥次さんは、喜多さんが夜這いをしていることを知らずに暗闇の奥座敷に侵入し、巫女だと思い込んで喜多さんの上にもたれかかります。弥次さんが喜多さんの唇をなめまわしてあんぐりと嚙みついたものだから、喜多さんはびっくりして目をさまします。

この騒動に婆の巫女も起き出したところで喜多さんは、初めて自分が若い巫女と婆の巫女を取り違えていたことに気づいて、ひっそりとその場から逃げ出します。続いて口づけの相手が喜多さんだったと気づいた弥次さんも逃げようとしますが、目の前にいる弥次さんが先ほどの相手だと勘違いした婆の巫女につかまって、逃亡に失敗します。

はらさんざん(=さんざっぱら)慰んで、ただ逃るとはあつかましい。夜の明るまで、わしがふところで寝やしゃませ(=心づけの代わりに今夜はわしのふところで寝なさい)

これは迷惑な。ヤイ北八北八

濡れ衣をきせられ婆との夜を強要された弥次さんは、このピンチをどう切り抜けるのか!? 巫女に、亡き妻に、夜這いに、強気な婆にと、内容が盛りだくさんな三編のエピソードでした。

【episode3】旅のラストに弥次さんは”男妾”として生きる道を選ぶのか?(八編より)

『東海道中膝栗毛』はそのタイトルにも関わらず、実は東海道の旅はシリーズ前半のみ(約半分)にすぎません。特に六編~八編の京都・大阪の旅(江戸時代当時は江戸・京・大坂が三大都市だった)は、今でいう京都市内と大阪市内を数日ずつかけて観光する内容で、観光ガイド本の色合いが強くなっています。

特に最終編にあたる大阪編(八編、上中下巻から成る)は、作者の十返舎一九が二十代の約十年を過ごした場所だけあり、土地勘があって現地のことをよく知った上で作品を描いていることがよく分かります。

そして最終巻における旅のラストは住吉(現大阪市住吉区)の場面です。住吉大社に参拝したあと、2人は大阪での滞在拠点である日本橋筋の宿屋「分銅河内屋」の亭主河内屋四郎兵衛と住吉新家の料理屋「三文字屋」で落ち合います。

奥座敷で河内屋の亭主から酒と料理をごちそうになりながら、弥次さんは「自分にはこれといった職がなく、銭のない旅はつらい」と初めて弱音をもらします。それを聞いた河内屋の亭主は「男妾(女に養われること)の口があるが、どうじゃいな」と話を持ち掛けます。

ソリャほんに(=本当)かへ。どふぞそれがほんとうのことならば、わっちをナもし、ヘヘヘヘヘ、ハハハハハ

鼻をひこつかせて喜び「わっちをぜひに」と頼む弥次さんに、亭主はその女性について「三十四歳か三十五歳くらいのえらい美人で、船場あたりの大店の後家(未亡人)である」こと、「どうも役者を買って金を使ってしまうため、厄介のない男妾を抱えたいらしい」ことを伝えます。

しばらくすると、番頭を引き連れた後家(例の女性)が座敷にやって来ました。弥次さんはてんやわんやしながらも、後家に必死に自分を売り込み、本気の”お見合い”が始まります。

わっちは是でも、唄も歌いやす、三味(=三味線)もかぢりやす(=少しだけ弾ける)から、女中がたをころころと、おもしろがらせることが得てもの(=得意)でござりやす

ホンニ、おまいさんは、どうやらおもしろそうな、おかた(=お方)じゃわいな

その頃、向こう座敷にあら吉こと大阪一のスター歌舞伎役者の嵐吉三郎(実在の人物)が現れます。あら吉に惚れ込んでいる後家は態度を急変させて、物語はラストに突入します。果たしてその結末は…!?

皆さんご存じのとおり、この後十返舎一九は読者の声に応えて『続膝栗毛』の刊行を続けます。そう、弥次さんは大阪に定住することなく、2人の旅は続いていくのでした。

まとめ

ここまでのエピソード紹介で、少しでも作品の楽しさや世界観が伝われば幸いです。

全八編のシリーズ前半は、東海道をひたすら通過しながら弥次さん喜多さん2人の会話がメイン(特に初編は下ネタ多め)でストーリーが進んでいきます。そしてシリーズ後半に進むほど、名所ガイドの色合いが濃くなり、2人の会話よりも現地の人との会話がメイン(下ネタは少なめ)になっていきます。

各エピソードのオチはたいていヘマや失敗となるのですが、その滑稽さや、どんな失敗にもめげずにいつも前向きで笑いに変えていく弥次さん喜多さんのキャラクターが作品の持ち味になっています。

興味のある旅のエリアを選んで読むのもよし。弥次喜多コンビの会話を純粋に楽しむのもよし。当時の文化や暮らしぶり、旅の実情、各地の名所や物産など江戸時代の観光ガイドとして読むのもよし。特にこだわりなくストーリーを楽しむならば、やはり初編から読むことをおすすめします。

●現代語訳

●本の総合解説

ぜひ人に話したくなるようなお気に入りのエピソードを見つけてみてください。

【必見!】好評につき「『東海道中膝栗毛』続・面白いエピソード集」を公開しました。(2025年追記)

●総合ページに戻る