日本文学史の教科書で『東海道中膝栗毛』と並んで滑稽本の代表作と評されている、式亭三馬の『浮世風呂』と『浮世床』。しかしその内容はあまり広く知られていません。

『浮世風呂』と『浮世床』とはどのような作品なのか? 作者の式亭三馬はどのような人物なのか? 作品が生まれた背景から作品や作者の概要まで、本の要点をまとめました。

『浮世風呂』とはどんな作品?

『浮世風呂』は、戯作者(通俗小説家)の式亭三馬が書いた全四編・九冊のシリーズ小説です。江戸時代末の1809(文化6)年から1813(文化10)年にかけて刊行されました。

| 刊行年 | 編数(冊数) | 内容 |

| 1809(文化6)年 | 前編(上巻・下巻) | 男湯之巻 |

| 1810(文化7)年 | 二編(上巻・下巻) | 女湯之巻 |

| 1812(文化9)年 | 三編(上巻・下巻) | 女湯之巻 |

| 1813(文化10)年 | 四編(上巻・中巻・下巻) | 男湯之巻 |

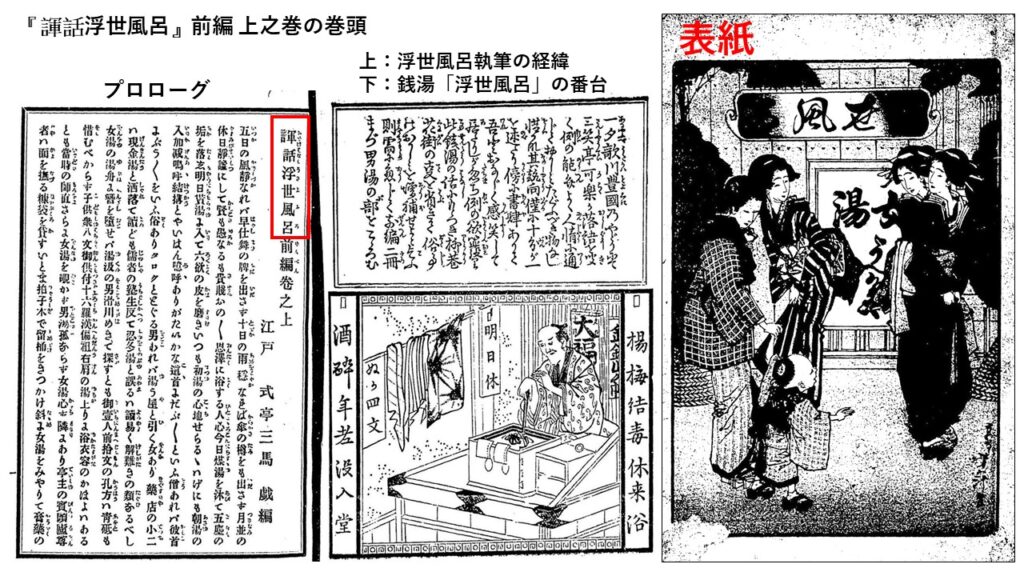

浮世風呂のタイトルで広く知られていますが、角書として頭に「諢話」の副題が付いて、正確なタイトルは『諢話浮世風呂』といいます。

※角書:浄瑠璃の名題、歌舞伎の外題 、書物の題名などの上に、その主題や内容を示す文字を2行または数行に割って書いたもの。デジタル大辞泉(小学館)より

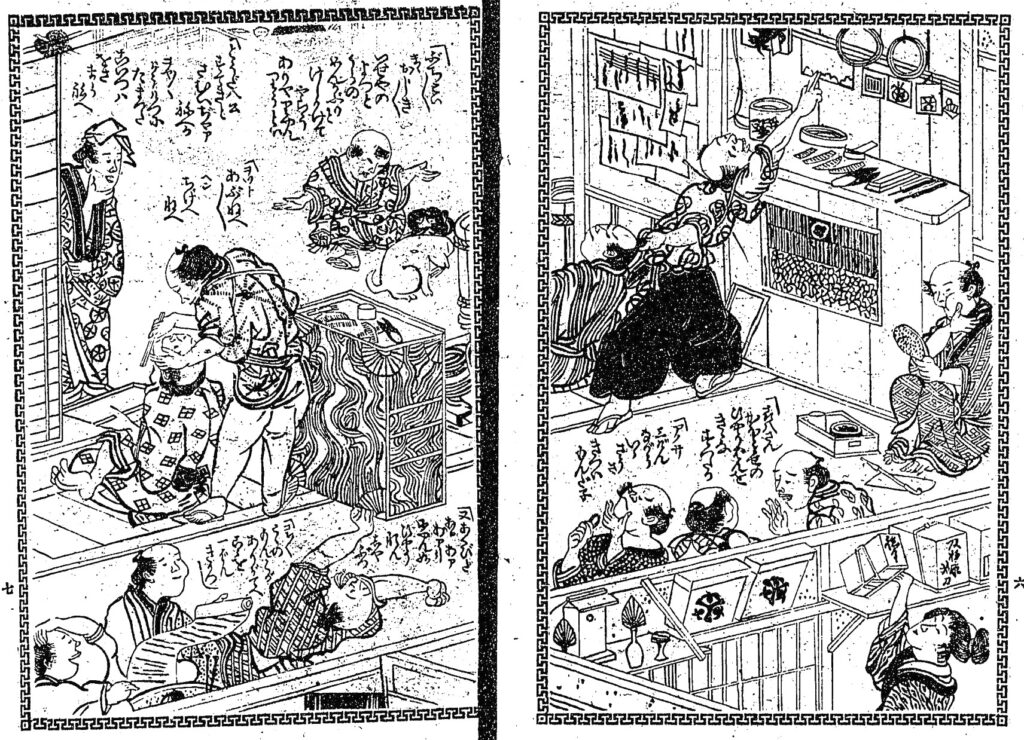

『浮世風呂』の表紙と前編の巻頭部分です。執筆の経緯や前置き(プロローグ)から始まり、所々に挿絵が入っています。

作品誕生の背景

では『浮世風呂』はどのような背景のもと誕生したのでしょうか。

式亭三馬は『浮世風呂』前編の巻頭(上の図:中央上の部分)にて、この作品を執筆した理由を次のように書いています(原文のままでは意味が伝わりにくいので、青木美智男『深読み浮世風呂』の現代訳を引用します)。

ある晩、歌川豊国の家で、三笑亭可楽の落語を聞いた。例のごとく話し上手で、世情や人情に通じた話は、とってもおかしかった。(略)かたわらにいた本屋も自分と同じく笑っていたが、話を聞いていつもの欲心が起こり、このとき話に出た銭湯の話に基づき、遊里の話を省いて、世間一般の面白い話を補った本を出してよ、と請われた。そこで、すぐにその求めに応じて、前編二冊、男湯の部を書いてみた。

売れ筋本に精通した本屋の知人が、すでに様々な大衆本を世に出している式亭三馬に、「江戸で人気の落語の話芸を取り入れて、庶民の社交場である銭湯を舞台に、御法度の遊里の話は省いて、庶民受けする売れる本を書いてほしい」と求めたというわけです。

その背景として当時、十返舎一九の『東海道中膝栗毛』がシリーズ終盤に差し掛かり、大ヒットしていました。

元々江戸で人気を博していた洒落本(会話を主に写実的な描写が特徴の遊里文芸)が寛政の改革の風俗取り締まりで弾圧されたことにより、会話体の形式を継承しつつ、遊里から対象を移して町人の暮らしを描いたのが『東海道中膝栗毛』を始めとする滑稽本です。

一方で十返舎一九が静岡(駿府)の下級武士の家に生まれて、作者と同じく静岡から江戸に出て来た設定の、とても育ちが良いとはいえない弥次さん喜多さんの旅小説を自ら旅をしながら描いているのと対照的に、式亭三馬は生粋の江戸っ子(当時の言い方では江戸もの)で、江戸に強い誇りを持っていました。

そこで江戸で生まれた洒落本の写実描写を意識し、江戸の町人たちを主人公に、彼ら彼女らの日常を写実的に(とことんリアルに)描くことにこだわって誕生したのが、江戸の銭湯という庶民の社交場を舞台にした滑稽本『浮世風呂』でした。

銭湯を舞台にしたのは、三馬が慕っていた山東京伝の『賢愚湊銭湯新話』に影響を受けたことも理由の一つとされています。

作品概要-江戸の銭湯「浮世風呂」が舞台の滑稽小説

浮世風呂は、この小説の舞台である銭湯の名前です。

銭湯「浮世風呂」は江戸の日本橋界隈の、お金持ちでも底辺暮らしでもない、この本の読者層に該当するような、ごく普通に読み書きができる生活水準の人たちが多く集まるエリアにあると推定されます。しかし三馬自身は徹底して取材先を伏せており、あえて架空の銭湯名を付け、場所が特定できないようにしています。

小説『浮世風呂』は9月半ばの肌寒い日の銭湯の朝から始まります。最初は男湯を舞台に「朝湯の光景」「昼時の光景」「午後の光景」とタイムライン式に時間が移っていきます。そして入れ代わり立ち代わり、老人から子どもまで、様々な職業や性格を持つ実に幅広い町人たちがやって来て、リアルな会話を繰り広げます。

翌年に刊行された二編からは、舞台は女湯に移ります。朝は家事で忙しいため、男湯よりやや遅れた時間帯からストーリーが始まり、最初は芸者や囲い人(妾)ら、続いて食事の後片付けを終えたおかみさん、老人や子ども、中年や下女らへと時間と共に客層が移り変わっていきます。

内容はごくありふれた世間話で、会話のリアリティが作品の持ち味になっています。人気作となった理由は研究者の間でも意見が分かれるようですが、少なくとも江戸っ子にとっては「自分たち(身近にいる人たち)のことが書かれている」小説であり、後世の文学的な評価よりも当時の人々に広く受けた要因は「共感」だったのではないかと思います。

三馬は次々と銭湯にやって来る人々の何気ない会話の中に当時の話題の出来事を積極的に散りばめました。『浮世風呂』はLINEのチャット欄やSNSで交わされるごくありふれたむき出しの会話を第三者の視点で眺めて楽しむような感覚に近いものを感じます。

それゆえに『浮世風呂』は、研究者の間で当時の日本語を記録した貴重な資料としても高く評価されています。

\現代語訳を読む/

初の女性向け通俗小説だった「女湯之巻」

『浮世風呂』がより爆発的な人気を呼んだのは、舞台を女湯に移した二編からでした。それも男性ののぞき見趣味による人気ではなく、女性読者の心を掴んだのです。

二編の巻頭で三馬は次のように語っています(青木美智男『深読み浮世風呂』の現代訳を引用)。

世の中にはほんとうに女性のための教訓書がたくさんあるが、『女大学』や『女今川』の類は丸薬が苦いように、なかなかとっつきにくく、婦女子の心に残ることが少ない。この女湯の小説は、もともと戯れに書いたものだが、心して読むときは、水飴のように甘くわかりやすく、善悪邪正の行状を自然と悟ることができるように書かれている。

女性読者を念頭に、それもとっつきにくい女性のための教訓書ではなく、水飴のように甘くわかりやすく、善悪邪正の行状を自然と悟ることができるように書かれた「女湯の小説」を意図して、三馬は二編を執筆しました。

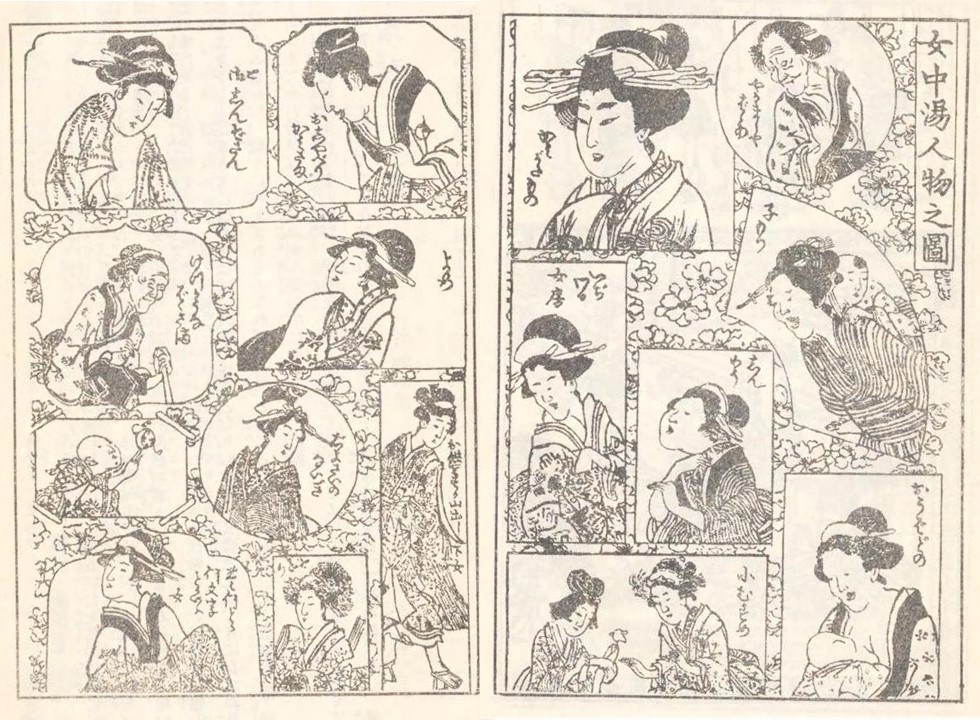

二編巻頭の口絵「女中湯人物之図」は、作中の登場人物たちを並べたものです。当時流行りの読本や合巻にならって、流行の髪型や衣装で美しく着飾った女性たちの姿を口絵として掲載し、読者の興味を惹くように工夫を凝らしています。

三馬は『浮世風呂』の刊行前に合巻を多作していたこともあり、こういった演出にも長けていました。さらに女湯では、当時の女性たちの関心ごとに合わせて、芸事・教育・文芸など女性ならではの話題が登場します。

滑稽本の代表作として『東海道中膝栗毛』と並んで紹介されることの多い『浮世風呂』ですが、実はこの作品(特に二編・三編「女湯之巻」)は日本文学史上初の女性向けに書かれた戯作(江戸時代後期の通俗小説)であり、「女湯の小説」という独自のジャンルを築いた意欲作なのです。

その後、三馬の弟子為永春水が人情本(庶民の色恋をテーマにした読み物)の元祖として、三馬の姿勢を受け継ぎ、女性向け小説で人気を博します。

\女湯之巻の現代語訳を読む/

『浮世床』とはどんな作品?

『浮世風呂』四編が刊行された1813(文化10)年に、姉妹編の『浮世床』初編が刊行されました。翌年に二編が刊行され、全二編・五冊のシリーズ小説になっています。

| 刊行年 | 編数(冊数) |

| 1813(文化10)年 | 初編(上巻・中巻・下巻) |

| 1814(文化11)年 | 二編(上巻・下巻) |

こちらも浮世床のタイトルで広く知られていますが、角書として頭に「柳髪新話」の副題が付いて、正確なタイトルは『柳髪新話浮世床』といいます。

『東海道中膝栗毛』が『膝栗毛』のメインタイトルに「東海道中」の角書が加わって後世に浸透していったのとは対照的な広がり方です。

作品概要-江戸の床屋「浮世床」が舞台の滑稽小説

浮世床は、この小説の舞台である髪結床(今でいう床屋)の名前です。

『浮世風呂』四編には「此浮世風呂の隣は、浮世床といふ髪結床なり」と書かれており、銭湯「浮世風呂」の隣りに髪結床「浮世床」があるという設定になっています。

今では東京の銭湯の隣にはコインランドリーというのがよくある組み合わせですが(浮世湯と浮世コインランドリーというような共通の名前が付いていることもある)、それに代わる存在が江戸時代は髪結床だったというわけです。

上の挿絵は『浮世床』の一場面です。浮世風呂と同じように常に客で賑わっていて、浮世床は順番待ちの客が皆で碁を打ったり将棋を指したり、雑談を楽しむ社交場になっています。

舞台が銭湯から床屋に移っただけで、次々とやって来る客の会話をメインにストーリーが進んでいく形式は共通です。

大きく異なるのは、『浮世風呂』では登場人物が次々と入れ替わって「主人公」と呼べる存在がいないのに対して、『浮世床』は髪結いの亭主である鬢五郎(通称鬢さん)がつねに存在していることです。

また、浮世風呂は前編・四編が男湯、二編・三編が女湯を舞台にしていたのに対して、浮世床にやって来る客は男性のみです。時々通行人の女性に話し掛けたりする以外は、登場人物は皆基本的に男性です。

ウィキペディアの「浮世床」のページはあらすじのみを掲載しており(2024年6月時点)、初編を次のように紹介しています。

あらすじ

Wikipedia「浮世床」より

浮世風呂のとなりには浮世床という髪結い床があった。楽隠居の老人がやって来て戸を叩く。下ぞりの留吉が迎え入れ、皮肉を言う。隠居はこれに負けず応酬して洗い場に行ってくると言って立ち去る。主人の鬢五郎が起き出て、昨夜の夫婦げんかを語る。素読指南の腐儒である孔糞がやって来て、漢語まじりで話す。(略)

このように次々と客が入れ代わり立ち代わりやってきて、床屋で雑談をしていく(ひたすら雑談のみ)というのが『浮世床』のストーリーです。

落語の演目「浮世床」他、作品の二次展開

一般的に『浮世床』は『浮世風呂』の続編(姉妹編)という位置づけです。舞台設定を移しただけで、客がひたすら世間話をしている内容自体も基本的には同じです。

一方で、文学研究の対象として研究者が執筆した文献がそれなりに世に出ているのが『浮世風呂』、作品の二次展開で知られているのが『浮世床』と、後世の展開の仕方は大きく異なります。

何より『浮世床』は落語の演目として知られており、「落語 浮世床」などで検索すると、落語の演目として浮世床のあらすじを知ることができます。

また、中央公論新社の「マンガ日本の古典」シリーズでも、30巻目に『浮世床』が採用されており、漫画で作品を読むことができます(原作をかなり忠実に再現しているので、浮世床を現代語訳で読むなら漫画版がおすすめです)。

『浮世風呂』と『浮世床』は客がめまぐるしく入れ替わってあまりに登場人物が多すぎることに加えて、内容もひたすらたわいのない会話が続くのみなので、漫画はもちろん二次展開に不向きな作品なのは、誰が読んでも明らかです(浮世床の漫画を担当した古谷三敏氏もあとがきで漫画に不向きだとはっきり書いています)。

その上、本来ならばこういった古典文学シリーズの候補になるのは前作の『浮世風呂』になるほうが自然ですが、銭湯が舞台のため全編とおして登場人物は全員裸で、漫画化はほぼ不可能です。それならばせめて『浮世床』をとなるのは容易に想像がつきます。

『東海道中膝栗毛(全八編)』と『続東海道中膝栗毛(全十二編)』の関係性のように、シリーズ作品として誕生した『浮世風呂』と『浮世床』は、こうして異なる展開を遂げていきました。

両作品は作風が一貫しているので、どこを読書の入口とするかは好みの問題です。落語から入るのもよし。男湯からでも女湯からでも床屋からでも、それぞれの興味に応じて、江戸庶民のたわいのないおしゃべりに触れてみてください。

式亭三馬とはどんな人物?

浅草で生まれ、出版社に丁稚奉公へ

式亭三馬は1776(安永5)年に江戸の浅草田原町三丁目(現東京都台東区雷門一丁目)で生まれました。今でいう銀座線田原町駅のすぐそばで、今も昔も浅草寺が近くにあります。

晴雲堂を屋号とする板木師(木版印刷の版木を彫る職人)菊地茂兵衛の長男で、本名は菊地泰輔。本好きな子どもとして育ち、9歳頃に幼くして本石町(現中央区日本橋本石町)の地本問屋翫月堂(掘野屋仁兵衛)に丁稚奉公に出されて住み込みで働き始めます。

ちなみに1784(天明4)年に9歳で翫月堂で働き始めたと様々な文献に書かれていますが、三馬は1776年生まれなので、1784年は8歳のはずです。これは「予が九歳なりける春」という記述が元になっているようで、当時は数え年でした。よって満年齢では8歳ということになります。

この先の経歴も出典によって1~2年の違いが生じていることが多いので、年代に関しては研究者の棚橋正博氏が執筆した『式亭三馬 -江戸の戯作者-』を元にし、年齢はあえて「〇歳頃」(満年齢表記)としています。

10代で大衆作家の道へ

三馬は今でいう義務教育を受ける期間に奉公先で地本(大衆本)制作の工程をひととおり学び、16歳頃から戯作者(いわゆる大衆作家)を目指すようになります。

翫月堂を辞めて、18歳の頃に自ら書いた『天道浮世出星操』(黄表紙というジャンルの大人向け絵入り娯楽本)で作家デビューします。

そこから約30年の作家人生をとおして黄表紙24、洒落本5、合巻67、滑稽本21を中心に、計127の大衆本を次々と刊行していきました。

式亭三馬のペンネームは、能楽の演目「式三番」をもじったもので、三馬の文字は黄表紙作家の唐来参和の”参(三)”と合巻作家の烏亭焉馬の”馬”から一字ずつもらったと一般的には言われています。

しかし勢いで名乗った後で名声を得たため、「式三番」が由来ということ以外は、二人の作家から一字ずつ取ったという話も含めて、どうやら後付けの理由のようです。

作家デビューしてからまもなく、寛政9年(1797年)頃に20代前半で書肆蘭香堂(万屋太治右衛門)の婿養子となり、蘭香堂での出版業をしながら作家活動を続けます。しかし10年近い結婚生活の後、妻との死別によって離縁し、1806(文化3)年頃に独立して古本屋を開業します。

商人と作家の二足の草鞋で、リアルな江戸庶民の姿を作品に

古本屋の開業以降、三馬は流行や作風を追求しながら、すさまじい勢いで作品を量産します。そんな中で1809(文化6)年、33歳で『浮世風呂』前編(初編)を刊行。三馬にとって一番のヒット作となり、シリーズ化していきます。

さらに10代までの奉公先だった翫月堂掘野屋仁兵衛の娘と再婚。『浮世風呂』執筆のかたわら1810(文化7)年に日本橋本町二丁目(越後屋呉服店の近く)で売薬店を開業します。本町は薬湯や売薬の店が集まる薬種の町で、三馬の古本屋や翫月堂のあった本石町に接しています。

子宝にも恵まれて、その後も売薬店との二足の草鞋で精力的に作家活動を続けます。一方で酒好きの三馬は長年病気がちで、『浮世風呂』二編と三編の間の一年のブランク中にも”大病”をわずらっていたようです。

1820(文政3)年11月には『浮世風呂』前編の再版が出版され、その紙面で再来年(1822年)に『浮世風呂』五編が刊行されることが告知されました。

しかし五編の刊行予定だった文政5年(1822年)、46歳になる年に三馬は死去します。

三馬による『浮世風呂』の続編は幻に終わりましたが、弟子の手により死の翌年に『浮世床』三編が刊行されます。しかし『浮世風呂』『浮世床』シリーズは、三馬が執筆したもの以外は別作品としてカウントしないのが一般的です。

三馬の作風は、弟子たちに継承されていきました。江戸で生涯を過ごし、江戸もの(江戸っ子)ならではの作品を生み出し、江戸商人として出版の世界に生きた生涯でした。

参考文献、使用画像 他

参考文献

●青木美智男『深読み浮世風呂』2003年、小学館

●棚橋正博『式亭三馬 -江戸の戯作者-』2007年、ぺりかん社

●本田康雄『浮世風呂・浮世床 世間話の文学』1994、平凡社

●原文:『新日本古典文学大系86 浮世風呂 戯場粋言幕の外 大千世界楽屋探』1989年、岩波書店

●原文:『浮世床』1928年、岩波文庫

●古谷三敏『浮世床―マンガ日本の古典30』2001年、中公文庫

使用画像

いずれもパブリックドメイン

●TOP画像:〔国周〕『肌競花の勝婦湯』. 国立国会図書館デジタルコレクション

●『浮世風呂』表紙、本文、挿絵:式亭三馬 著『諢話浮世風呂』,明三閣,明17.8. 国立国会図書館デジタルコレクション

●「女中湯人物之図」:国民図書株式会社 編『近代日本文学大系』第17巻,国民図書,昭和3. 国立国会図書館デジタルコレクション

●『浮世床』挿絵:式亭三馬 著『浮世床 : 柳髪新話』,栄文舎,明19.10. 国立国会図書館デジタルコレクション

●式亭三馬肖像:岩本佐七 編『燕石十種』第1,国書刊行会,明治40. 国立国会図書館デジタルコレクション

関連ページ

●【現代語訳・解説】式亭三馬『浮世風呂』リンク一覧

●【現代語訳・解説】十返舎一九『東海道中膝栗毛』リンク一覧

●『東海道中膝栗毛』とは? 旅のルートから作者まで本の要点総まとめ

●【『北斎漫画』入門】葛飾北斎が描いた「現代マンガ」のルーツと魅力を解説

●【パブリックドメインの活用法】著作権切れの書物や浮世絵画像の入手方法と使用のルール

総合ページに戻る