インターネットの台頭で、第三者の写真やイラストなどのデジタル画像を気軽に複製や転載、引用できるようになりました。しかし創作物は著作権で保護されているため、正しく利用しなければ権利を侵害してしまいます。

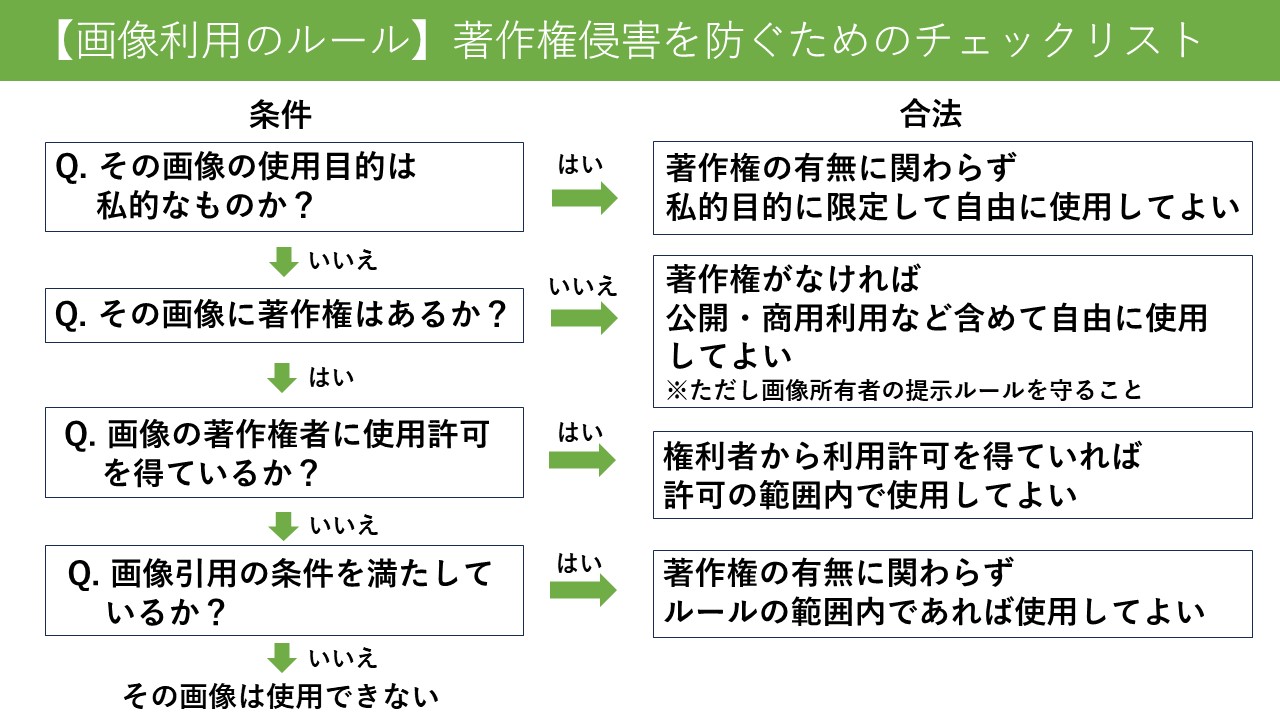

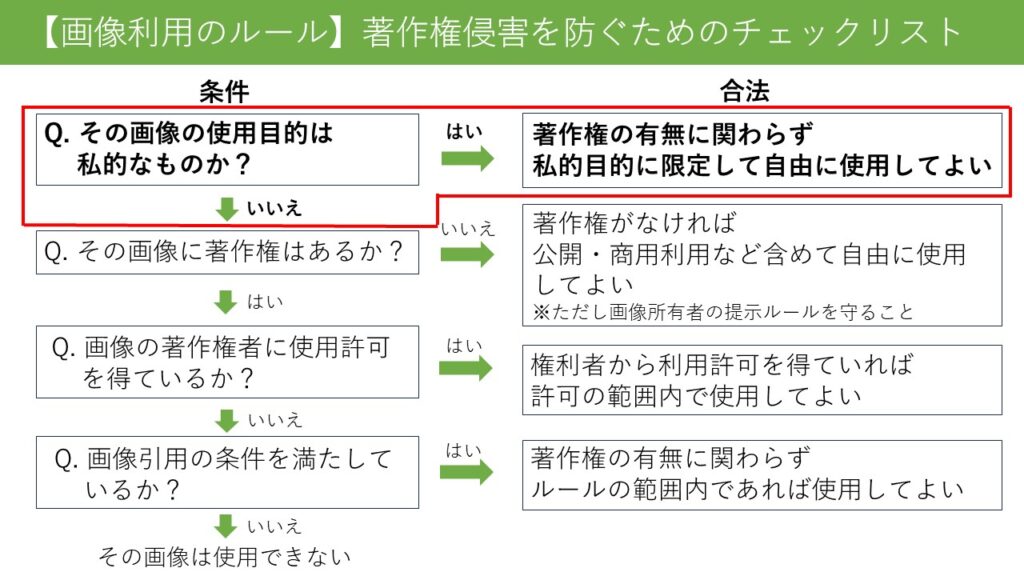

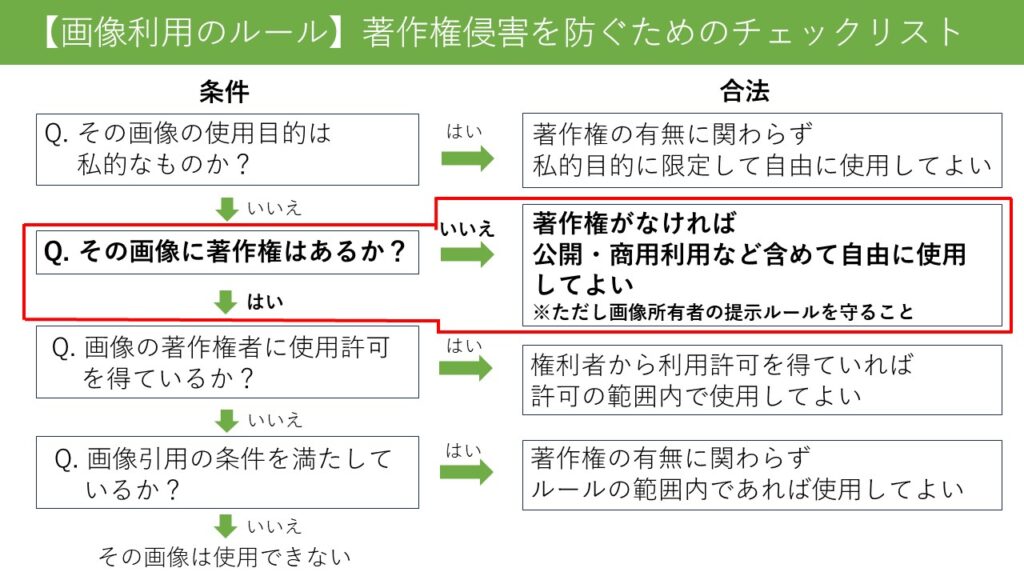

そこで著作権法でのルールに基づき、画像利用で押さえておくべきポイントをチェックリストと共にまとめました。文章利用への応用も可能です。

【✔1】その画像の使用目的は私的か公的か?

画像をコピー・ダウンロードすることの合法と非合法

まず著作権には大きく11種類の権利があります(著作権法「第三款 著作権に含まれる権利の種類」)。その1つ目の権利として挙げられているのが複製権です。

(複製権)

著作権法より

第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

著作物は著作者が複製の権利を専有しています。そのため著作物を第三者が勝手に複製することは基本的には非合法です。

では複製とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか。

著作権法で複製とは「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」と定義しており(第二条十五号)、一般的に複製とは、同じものを作ることを意味します。

つまり古くからある印刷による複製はもちろん、紙やデジタルデータを含めたコピー(複写)、画像のダウンロードやスクショなどの複製手法がここでの定義に当てはまります。

複製は、あらゆる画像利用に共通する最初のステップなのです。

そうなると…

「これでは画像を利用すること自体が不可能なのでは?」

「他者に複製の権利がないのに、なぜ私たちの日常は複製された著作物であふれているのか?」

そんな疑問が浮かびます。

実は著作権は、著作物の保護だけでなく文化発展の目的を兼ねているため、複製の権利にも様々な例外規定が設けられています。それが今回のテーマ「画像利用で著作権侵害を防ぐためのチェックリスト」の中身です。

では著作物の複製ではどのようなことが合法で、どのようなことが非合法になるのでしょうか。

①複製の私的使用は合法

まず著作物(ここでは画像)の複製は、その目的によって著作権侵害か否かが決まります。その最初の線引きが、その画像の使用目的が私的なものか否かです。

著作権法では「私的使用のための複製」が認められています(第三十条)。本やブログ記事などを自分用にコピーする、写真画像をダウンロードして個人的に鑑賞するなど、個人(家族間やそれに準ずる限られた範囲内での共有も含む)で使用する分には許可もいらず自由に複製し使用できます。

複製行為は、その画像の著作権の有無に関係なく、私的使用であれば合法です。

ただし個人で鑑賞するだけだからと、その画像をネット上に公開してしまうと、それは私的使用ではなくなります。

また違法ダウンロードという言葉があるように、著作権侵害をしているもの(盗作など)をコピーしたりダウンロードすることは私的使用でも禁じられています。

②私的使用以外は許可を取れば合法

私的使用は合法であるということは、つまり私的使用以外で勝手に画像を使用することは非合法にあたります。

私的使用以外の複製利用というのは、複製したものを多数コピーして配布したり、ネット上で公開したりといった、広く共有する”複製の転載”がそれにあたります。複製した著作物を転載利用する場合には、基本的には著作権者に許可を取ることが条件です。

ここで”基本的には”と書いたのは、③で述べるように複製の用途に応じて例外があるからです。また一般的な私的使用以外の複製利用については最も知識が求められる事柄なので、「【✔3】画像の著作権者に使用許可を得ているか?」で詳しく触れたいと思います。

ちなみに著作権法では「使用」と「利用」の概念を使い分けており、私的なものは使用、転載(私的以外のもの)は利用と表記します。使用は著作権の有無に関わらず許可なしでOK、利用は著作物であれば許可なしではNGというわけです。

③一部用途では許可なしで自由利用可能

他者の著作物を利用する場合でも、教育機関での利用や障害者のための利用など、私的使用も含めた大きく18の限定的な用途に限って、許可なしで自由に複製や転載利用が可能です(「第五款 著作権の制限」第三十条〜第四十七条)。

そしてここでの例外(許可なしで自由利用可)には、のちほど紹介する「引用」も含まれます(第三十二条)。

例えば入試問題を作成するのに、事前に著作者に掲載の許可を取っていたら内容が外に漏れてしまいます。そのため入試問題は著作者への許可なしで掲載し、入試後に過去問への掲載の段階で初めて許可が必要になります。また教育や事件報道など、著作権者への許可を得ずに広く伝えることに価値がある(公共性がある)と考えられている事柄について、例外的な規定が著作権法で細かく定められています。

とはいえ一般的な画像利用であれば、のちほど触れる引用を除いては、目的によって例外があることを頭の片隅に入れておく(該当しそうなものがあればピンポイントで調べる)くらいで問題ないと思います。

● 他者の画像は、私的使用の場合に限り、権利者への許可なしで自由に複製し使用してよい。

● 一方で複製した著作物の転載利用(配布やネット公開など)は、著作権者の許可を得る必要がある。

● 私的使用の他にも許可なしで自由利用可能な例外が複数あり、引用もその一つに含まれている。

【✔2】その画像に著作権はあるか?

著作物に該当するかどうかの判断基準

ここからは私的使用ではなく、公開目的での画像利用についての話になります。

公開・共有を前提とした画像利用(複製の転載)において、著作権侵害をしているかどうかの第一の重要な判断基準は、その画像に著作権があるかどうかです。その次の判断基準が、著作権者から使用許可を得ているかどうかです。

では著作権はどのようなものが該当するのでしょうか。

著作権は表現を保護するための権利ですが、その対象が著作物にあたるかどうかは様々なケースが存在します。例えば同じ文章という表現手法でも、事実の伝達、記事の見出し(短文)、登場人物の設定(アイデア)などは著作権に該当しません。

作品の権利関係を巡って裁判で争われるなど、その表現が著作権として認められるかどうかは判断が難しいケースも多々あります。

とはいえスマホで気軽に撮影した写真であろうと落書きだろうと、どれだけ手間をかけたかに関係なく、それが表現されたものであれば自然に著作権は発生します。

画像利用の話に限れば、その画像の制作者(写真であれば撮影した人、イラストであれば描いた人)がいる限り、それは著作物に該当します。例外として近年注目されているAI絵(AIが生成した作品)には著作権が認められていませんが、その考え方は過渡期にあるので今後の動向には注意が必要です。

では著作権を侵害しないために、どのようなことに注意すればよいのでしょうか。

①著作権フリーの画像を選べば合法

著作権は、個人の著作物の場合は「著作者の死後70年」(第五十一条)、団体名義の著作物の場合は「その著作物の公表後70年」(第五十三条)が経つと権利が消滅し、誰もがその作品を自由に利用できるようになります。

ネット上には死後50年と書かれた記事が散見されますが、2018年末付の法改正で保護期間が延びて70年になりました。

著作権の期間が満了した作品は、著作者自らが権利を手放した作品と共に、一般的には「著作権フリー」もしくは「パブリックドメイン」と呼ばれています。これらに加えて、「いらすとや」に代表されるようなフリー素材と呼ばれる創作物(著作権は手放していなくても著作権者が自由利用を認めた創作物)や、オープンデータと呼ばれる情報群(行政などが自由利用を認めて公開しているもの)も転載利用が可能です。

SNSやYouTubeなどで発信する際に、著作権フリー画像、パブリックドメイン画像、フリー素材を選んで使用するケースが増えています。

著作権フリーといっても、フリー画像を配布・公開しているサイトには、その画像の所有者が存在します。利用する際には画像所有者が示したルール(クレジット表記、商業利用の可否、画像点数など)に注意する必要があります。

そのサイトや所有者が示す利用のルール(利用規約やライセンス)を守った上で画像を正しく利用しましょう。

②オリジナル画像を使用すれば合法

どうしても使用したい特定の画像があるものの、著作権者が許可を与えてくれないケースがあります。そういった場合に著作権の問題を取り除くため、顔写真をもとにイラストに起こす、地図をトレースしてオリジナルの地図を作るといった事例は数え上げるときりがありません。

二次創作であっても自らの著作物であれば、当然その画像は自由に使用できます。想定している著作権フリーの画像がない、著作者の許可が取れない、画像引用ではなく画像そのものを利用したいといった場合の手段として、オリジナルの画像をつくってしまうのは最も有効です。

生成AIに限らず、便利なツールが普及し、素人でも簡単にイラストや写真など思い描く画像をつくれる時代です。クラウドソーシングなどで手軽にイラストを依頼する手段も増えています。著作権との兼ね合いで自らの目的に合った方法を選択してみてください。

● その画像の制作者がいる限り、それは基本的には著作物に該当する。

● 一方で個人の著作物は「著作者の死後70年」、団体名義の著作物は「著作物の公表後70年」が経つと権利が消滅し、許可なしで誰でも利用できるようになる。

● 権利侵害をしないために著作権フリー画像やフリー素材などを所有者の示した条件を守りつつ利用する選択肢が増えている。

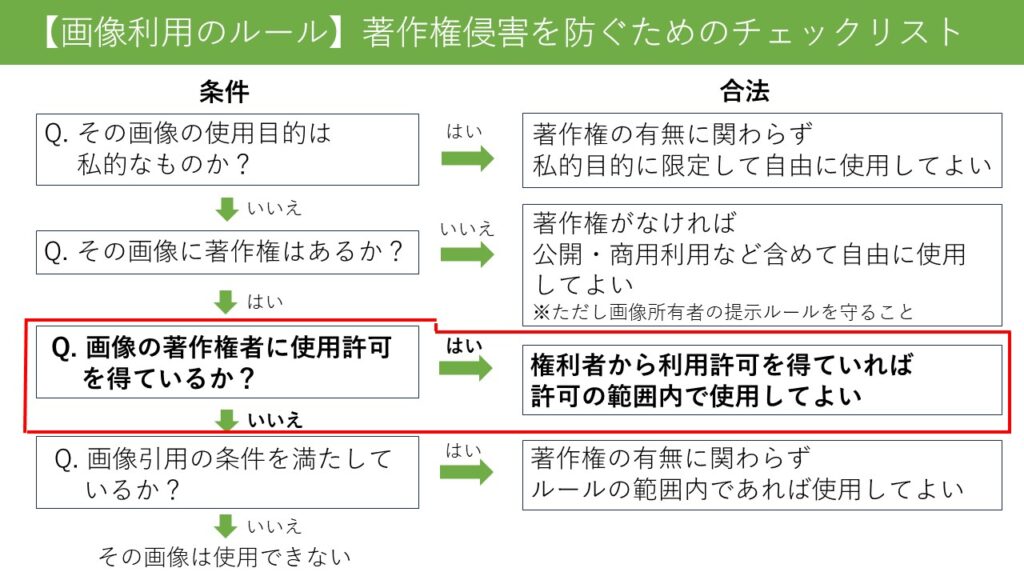

【✔3】画像の著作権者に使用許可を得ているか?

画像を無断転載する場合の合法と非合法

ここからは利用したい画像に著作権があり、許可なしでは自由に利用できないケースです。

著作物の利用は著作権者の利用許可が条件であることはすでに説明しましたが、これを専門権用語で言い換えると、複製の転載許可を取るということになります。

転載とは、他者の著作物を複製して、それを別の場所に公開することを意味します。多数コピーして配布したりネット上に公開することも含めて、共有や公開目的での画像利用は基本的には転載になります。複製したものを転載した時点で、これは私的目的を離れて、無断でその行為を行うことは著作権侵害の対象になります。

しかしここでもまた、無断転載での合法と非合法が存在します。

①転載ではなく引用であれば許可なしで利用可能

他者の著作物は、許可を得て利用するというのが利用させてもらう側の基本ルールです。しかし転載ではなく引用であれば、著作権者への許可を取らずに利用することが合法になります。

では転載と引用はどう違うのでしょうか。

それは使用する著作物の割合で決まります。著作物の主従関係として、他者の著作物が主となる場合は転載、従(補完)であれば引用というわけです。

例えば参考になるブログ記事があったとして、それを丸ごとコピーして自分のブログに掲載したら転載(許可なしでは違法です)、自分のブログ記事(オリジナル文章)の補足として重要な一文を「」でくくるなどして他人の著作物だと分かるように引用先も明記した上で紹介するのは引用(許可なしで使用可能)になります。

引用と認められる範囲(割合)が明確にあるわけではなく、あくまで法律上でも常識の範囲内というざっくりとした定義になっています。

②画像利用も補完目的であれば合法

転載と引用は元々文章表現で使われることが多かった手法ですが、SNSの普及によって近年トラブルが多発しているのは画像の転載と引用です。

文章であれば全文の転載と一文の引用でイメージが掴みやすいものの、画像の利用は写真1枚、イラスト1枚といった画像単位でそのまま使用するため、一見転載と引用の区別がつきません。

しかしこれも考え方は同じです。その画像のみで成立するコンテンツとして使用するならば転載、その画像をもとにある程度の分量でオリジナルの表現(論評など)を加えれば引用(ただし元の画像の改変は違法)ということになります。

しかしそこにも引用の条件を満たすためのルールが存在します。引用については「【✔4】画像引用の条件を満たしているか?」でのちほど具体的に説明します。

③使用許可は個々の状況で判断することが必要

著作権法に基づけば、他者の著作物の利用は著作権者の許諾が必要というのが基本的なルールになります。それを前提事項として、著作物の定義や例外規定など細かな条件付けがされていることは、ここまでに示してきたとおりです。

一方で近年は、著作権保護の対象となる”創作する人”が一部の特権ではなくなり、著作権者の考え方も多様化しています。フリー素材サイトのいらすとやのように、著作権は保持するけれど作品は自由に使ってよいと自ら宣言し、それをビジネスにする事例も増えています。

また、例えばエンタメ業界のように、PRのために画像素材は広めてほしいけれど、様々な問題で公には容認せず、暗黙の了解で使用を黙認する(むしろ許諾確認されたら困る)ようなケースも散見されます。

権利関係や引用の条件を満たしていて許可なしで利用可能なのに、あえて許可を取ろうとすると、相手の手間が増えて迷惑になったり、逆に断られて使えなくなったりと、余計なトラブルの元にもなりかねません。

もはや法律論だけでなく、その画像を利用することで相手は嬉しいか嫌がるか、その行為が公益性・公共性にかなっているか等々、個々の状況で判断することが求められています。

● 他者の画像をネット上に公開する、コピーして配布するなどの転載利用は、その画像の著作権者に利用許可を得る必要がある。

● 一方で転載ではなく引用であれば無許可で利用が可能だが、その使い分けは判断が難しい。

● 利用許可が必要かどうかは個々の状況に応じて柔軟に判断する必要がある。

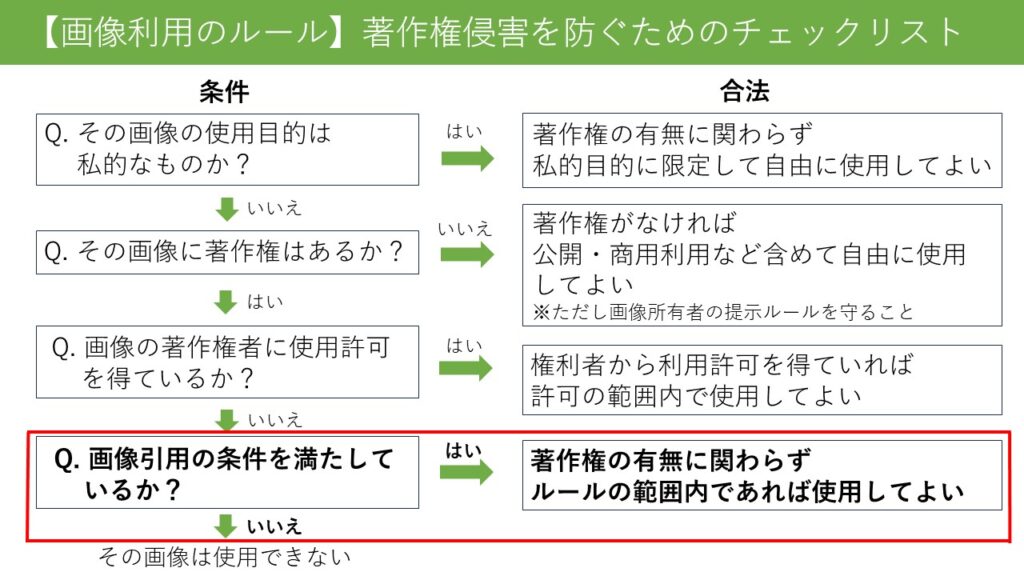

【✔4】画像引用の条件を満たしているか?

引用とは何を指すのか

ここからは改めて、具体的な引用のルールについてです。

先ほど【✔1】の項目で、他者の著作物を利用する場合でも大きく18の限定的な用途に限って許可なしで複製や転載利用が可能であること、その用途の一つに引用が含まれることに触れました。

引用とは何を指すのでしょうか。引用の具体例として、著作権法の引用の項目を引用形式で抜き出します。

(引用)

著作権法より

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

まず引用とは、「自分の論のよりどころなどを補足し、説明、証明するために、他人の文章や事例または古人の言を引くこと」(コトバンク「引用」より)であり、いわば他人の著作物を自分の著作物(表現したもの)に一部使用することを意味します。

そして上記の第三十二条では、引用の条件を「公正な慣行に合致するもの」かつ「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」としています。要は引用する場合は社会的なルールにもとづき、引用の目的として正当な範囲内で行わなければならないというわけです。

非常にざっくりとした定義ですが、その判断基準はだいたい標準化されています。引用条件を満たすための主なルールをここから解説していきます。

引用条件を満たすための6つのルール

①公表された著作物であること

先ほどの著作権法第三十二条で「公表された著作物は、引用して利用することができる」という一文がありました。引用は公表された著作物であることが条件です。未公表のものは引用の場合でも権利者に許可を取る必要があります。

②引用の必要性と正当性があること

例えばニュースを批評するには一次情報となる報道内容の参照が必要です。書評を書くにも本の一部を紹介したほうが魅力が伝わりやすいことがあります。また特定の事象を説明するのに、一目で分かるビジュアルとして特定の画像をどうしても使いたい場合もあります。

このように、その著作物を利用することの必要性(加えて正当性)があって、はじめて引用は成立します。

③引用の範囲内であること

自らのオリジナルコンテンツが主であり、引用はその補足である必要があります。画像利用の場合も、自らのオリジナルコンテンツが主であり、他者の著作物である画像はそれを補足するための利用である必要があります。

そのコンテンツ内での画像利用の主従関係(利用の割合)が従から主に変わると、それは引用ではなく転載になります。

④引用の範囲を明確にすること

どこまでが引用かを明確にする必要があります。

文章の引用であれば「」や” “でくくる、画像であればそれが引用であることをクレジットや説明文で具体的に記します。

⑤引用元の改変をしないこと

引用元の改変や編集はNGです。文章の引用であれば「」内は原文のまま記すこと、画像も加工はNGです。例外として著作権フリー画像などで改変の際のルールが示されている場合は、そのルールにならいます。

肖像権が絡んだ人物写真では、モザイク加工をすることがあります。これは著作権とはまた別の権利になるので、人物写真を使う場合は肖像権のことを調べてみてください。

⑥引用元を明記すること

書籍や論文には参考文献を記すルールがあるように、引用したものはその情報源をたどれるようにする必要があります。

ネット上からの引用であれば「サイト名(記事タイトル)とURL」、もしくは引用元(画像の所有者)が掲げているルールに合わせてクレジットを記載します。

例

引用元:「〇〇〇タイトル」(URL)

出典:「〇〇〇」(URL)

参考:「〇〇〇」(URL)

①~⑥すべての条件を満たすこと

ここまでに挙げた6つの条件はどれか1つではなく①~⑥すべてを満たす必要があります。

また引用の条件を満たしていると思っていても、実際には条件を満たしていない(認識が甘い)ケースもあります。判断が微妙なラインも多く、著作権者がその画像の使用を著作権侵害だと感じて利用料を請求してきたり裁判で訴えてくるリスクもあります。

もう一点重要なポイントとして、引用では利用許可は必要ありません。

画像を利用させてもらう場合は、自ら責任を持つこと、その画像を利用する必然性や利用方法の正当性を法的に照らし合わせて判断すること、著作権者へのリスペクトを忘れないことが大切です。

● 引用は①公表された著作物であること、②引用の必要性と正当性があること、③引用の範囲内であること、④引用の範囲を明確にすること、⑤引用元の改変をしないこと、⑥引用元を明記することの①~⑥すべての条件を満たす必要がある。

● 引用では利用許可は必要ない。ただし転載か引用かの判断が難しいケースも多いので注意が必要である。

画像引用についてさらに詳しく、YouTube・ブログ・印刷物といった媒体別・条件別にルールを知りたい方は、次の記事をご覧ください。

まとめ

著作権侵害を防ぐためのチェックリスト

Q1.その画像の使用目的は私的なものか、公的なものか

Q2.その画像は他者の著作物か(著作権はあるか)

Q3.画像の著作者に使用許可を得ているか

Q4.画像引用の条件を満たしているか

他者の画像を利用する際は、この4つを基準に著作権侵害にあたらないかを判断します。

一方で法律は解釈の余地を残して作られており、万能ではありません。時代の変化に追いついていない部分もあります。

画像を利用させてもらう立場として、個々のケースに応じて自ら調べることも大切です。そして、ここまでのチェックポイントすべてに該当しない場合は、その画像の利用をやめる判断をすることも大切です。

本記事は、法律の専門家ではなく表現者の一人として、実践をとおしてこれまでに得た知識や、実際に活用する上で押さえておくべきポイントを整理してまとめたものです。

複製・転載・引用の手引きとして、写真やイラストだけでなく文章利用にも応用できる内容になっています。著作物を利用をする際の参考になれば幸いです。

関連記事

●【パブリックドメインの活用法】著作権切れの書物や浮世絵画像の入手方法と使用のルール

パブリックドメインを活用する際の実践ガイドです。

● 著作権とライセンスフリーの新常識|CCライセンス解説と作品利用のルール

著作権とライセンスの関係性とは? 作品利用のオープン化に伴う基礎知識と、その代表格CCライセンス(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス)の解説記事です。

●【二次創作×著作権】記事リンク集|著作権フリー活用ガイド

今回紹介した関連記事はすべてこちらに集約しています。

● パブリックドメインを活用した二次創作